2022-4-13 23:02 /

其实有些所谓“电影感”的地方恰恰很漫画化。

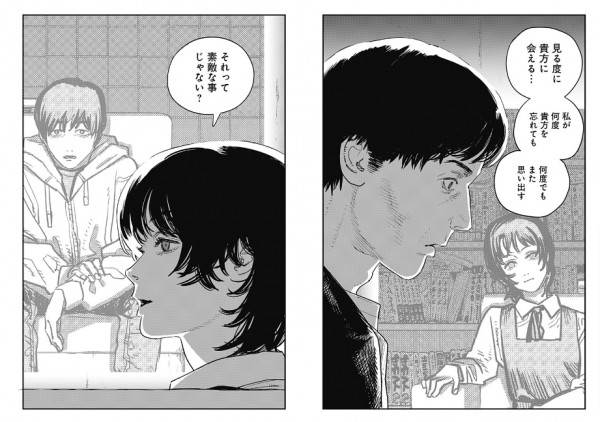

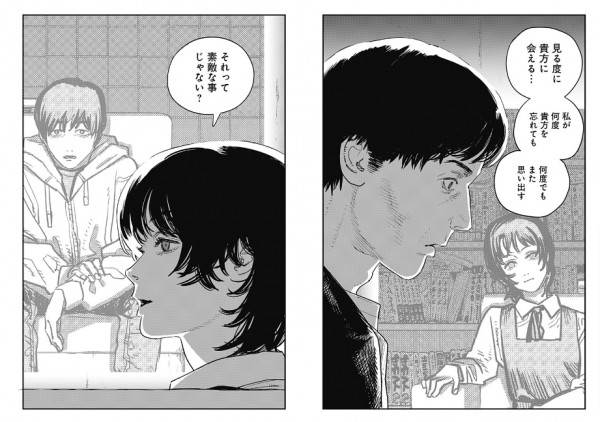

比如这种在本子里也挺常见的“固定机位”:

所谓的机位确实是固定的,但维持着其中时间性的实际上是不固定的部分——作为漫画经典语法的画面分割。

如果是电影的话,那这组固定镜头无需剪辑,就能实现时间持续流动的效果,时间的无中断很大程度上依赖于画面的无分割;但漫画反而通过分割画面(同时也是分割时间)才达到了类似的功率,其实相当于用了一种依赖于漫画特定阅读习惯的隐性蒙太奇,像藤本树在上面两列里非常有意识地插入了无台词的分格作为顿挫、缓和的“间”,这本质上是一种剪辑的思维。

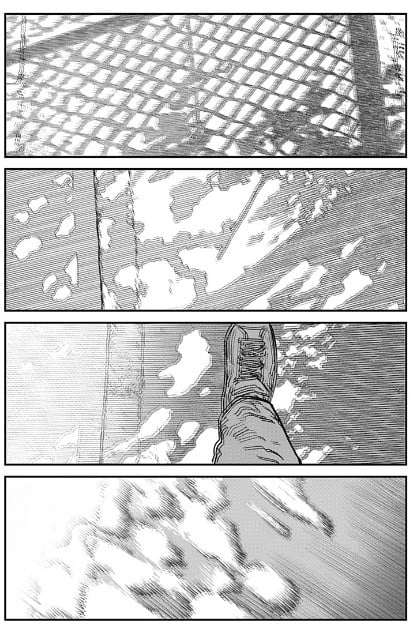

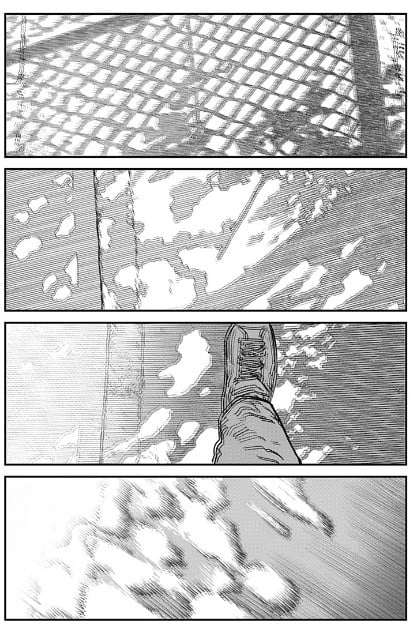

读漫画和看电影的一大不同,就在于漫画读者需要主动、也习惯去想象不同画面之间的时间间隙——而这也是漫画家得以操控时间的一个空间。藤本树这次大量、连续采用这种2.35:1的均等分格,在剧中剧的每个单元里都放慢了时间的节奏,营造出一种倦怠的氛围,因此他那最终突然撑满半页纸的爆炸才能那么有“奇幻色彩”,但从技法上来说这些所谓“电影式漫画”的表现方式都并不新鲜,比如将一个镜头里面的动作通过复数的连续分格表现,早一点都能追溯到手冢治虫1948年的《遗失的世界》。

藤本树确实是有强烈的电影意识的,但这种意识更多不是体现在模拟固定机位、手持晃动、虚焦效果这些视觉表象上,而是反映在媒介视点的转换上。

大塚英志在讨论漫画分格如何控制时间的技巧时,列出过两个原则:(1)分格的长度以及宽度可以暗示一个镜头的时间长短。(2)把同样的时长分割为多少个分格,可控制时间的进行快慢。

而上图从一页四格跨越到一页两格,不仅是分格的大小变了,分格的画幅也从2.35:1变化到4:3,如果说前者突出了漫画对时间的空间化放大(升格效果),那后者就暗示了画面乃至时间性质的转变(从手机拍摄到荧幕,从角色视角到观众视角)。

藤本有趣的地方在于把两种效果拌在了一起,他这篇“伪纪录片”作品将一切纪录的影像——手机拍到的、电视屏幕上呈现的、影院宽屏上放映的、乃至最终作为漫画投摄到画外读者眼前的画面,全部杂糅成一体,而与之一并被拼贴的,是不同流速、不同维度的时间——它们解体交错、混杂结合、依旧连续、却不再统一。

形象点地说,这是一种恶魔式的时间表达,“伪纪录片”将所有时间的“纪录”吞噬到媒介变换的漩涡里,只留下了缠绕在媒介之外的“伪”,读者只能通过一种时间到另一种时间的变化,去确认变化本身,而无法确认变化之后的真实,正如我们无法确认结尾到底是处于作为剧本身的“漫画”、还是处于剧中剧的“影像”。绘梨“复活”的桥段第一次展现了主人公与绘梨的正反打,但这个终于脱离了中转拍摄媒介、终于要超越镜头之临界点的视角,一下子又被屏幕上放映的“过去”投射为一份虚实不定的互文。

麦茨在《想象的能指》中曾概括过银幕影像的理解逻辑:“要理解一部影片,我们必须把被摄对象作为‘缺席’来理解,把它的照片作为‘在场’来理解,还要把这种‘缺席的在场’作为意义来理解。” 而在《再见绘梨》里,这条逻辑链被不断拆解与倒置,被摄对象与它的照片反复对应,很多时候甚至同时在场或同时缺席,优太和绘梨在一个场景中,可以同时是摄像机外的拍摄者、摄像机中的被摄对象、以及在屏幕上放映着的“照片”。

于是在漫画的内部,事实上不存在“缺席的在场”来维持电影与现实的间距,“缺席的在场”的缺席抽出了一个真空,而这真空将所有的空气都指向斯芬克斯之谜的中心——“只有一种声音,但先后有四条腿、三条腿和两条腿的是什么呢?”在那个古老的神话里,俄狄浦斯解开了这个问题的答案:“人类。”斯芬克斯听到答案后惊愕得跌落谷底。

为何这里要突然插入一段斯芬克斯之谜的典故?因为这个谜题正揭示了《再见绘梨》的主题——多重而不同一的身份。

小林康夫对斯芬克斯之谜作出过这样一番解读:“这个谜题原本是不可能有人回答上来的,并不是因为这个谜题有多么难,而是因为这个问题与答案本身相关。即是说,同时作为一、四、三、二这种同一性的混乱,有谁能够接受这种东西作为自身的存在呢。人类绝不会承认自己是这种东西,所以只要是人,就答不上这个问题,这样想也是理所当然的”

俄狄浦斯可以回答出这个问题,不是因为他认识到了人类存在的本质,不如说他恰恰没能理解这个答案的意义,因为他自己之后正是由于不自知才杀父娶母,作为母亲的儿子、又作为母亲的丈夫,上演了一出同一性错乱的悲剧,他的回答只是对他悲剧的预演。

《再见绘梨》借着媒介的交混,使时间无法同一到一个维度,也使处于不同时间的角色无法同一到一个位置,优太在镜头间身份的错位,越界了代表普遍结构的伦理,让他炸死了母亲,又炸死了绘梨,这不是要给她们带来死亡——她们本就一个将死、一个已死,反而是想要用一片满溢的奇观去呼应错位、并以此将即将到来的现实一同错开,让她们镜头外的死亡为电影荧幕与漫画分格上的“奇幻色彩”所消解。

优太看上去很矛盾,他一边说“我习惯用客观的视角看待眼前的问题,母亲的死和绘梨的死都是透过镜头去看”,一边又借由电影的创作不停扩散着他的主观——他从始至终都在用剪辑去代替记录、就像藤本树从始至终都在用漫画去代替摄影。

但无论主观、客观,他的视角其实都与现实拉开了距离,无论记录、还是剪辑,只要是透过镜头,那事实上就成为了另一个世界。相比镜头,人眼不仅仅是一个感知光线、映照万物的球形表面,它更能让我们没有痛苦地、安全地区分自己和他者,在空间中定位自己,并征服周围的空间,以此保证自身的主体性。而当优太选择用镜头去代替眼睛时,相当于进入了盲目的状态。

盲人预言家忒瑞西阿斯对俄狄浦斯预言道:“你虽有眼目,却不知自己处于怎样的灾祸,也不知自己在哪里,更不能看见与谁同住。”优太在将镜头作为第一视角时,他的眼睛实际就连同镜头一起成为了俄狄浦斯之眼——那无法看清该看之物、丧失返还能力的悲剧之眼,视觉的绝对肯定性为影像所模糊后,主体便于其中缺席。即使透过镜头拍电影又怎样呢?即使电影的结局再怎么越轨又如何呢?优太无法以此证明什么,放弃了自己双目的他根本无法看清幻影,因为镜头就是一种将被摄物转化为照片、将真实投射为幻影的存在,建构于这一维度上的主体怎能在另一维度所成立。

于是他只能一次又一次、俄狄浦斯式地在不同镜头间表演同一性的错乱,并把这种错乱传播给所有登场的物与人,所有分格上的画面都既在影像内、又在影像外,这种无止境的暧昧瓦解了作品的骨架,整个故事因此全部分裂,爆炸成一瞬的“奇幻色彩”,如同陷入灾祸的忒拜城。

所以藤本树需要有两次爆炸,需要这种强烈的重复去取回角色(也是作者)自我的同一性,去取回那被镜头篡夺与混淆的主体,然而这种重复本身就又宣告了他无法绕出结构的牢笼,所谓的“奇幻色彩”看似打破了一切,可它本身难道不就早已陷入对最初电影结局的循环中了吗?

卢卡契(Georg Luacs)有段关于现代小说的评论,大概可以直接套用到本作上:“小说是神遗弃世界的叙事诗。小说主人公的心理是恶魔。小说的客观性即是说,其意义完全没有渗透现实,现实失去了意义,向着缺乏本质的虚无分崩离析。” 优太所谓代表客观视角的镜头,也许就是这种现代小说般的、完全没有渗透现实的视点吧。

藤本树的“奇幻色彩”只是“分崩离析”罢了,《再见绘梨》从半虚构的电影开场,最终又落入半虚构的“奇幻色彩”,从始至终都没立起一个完整的现实,这种戏谑看似无终结地超脱了一切,却也在同时卷入了无终结的轮回,优太再见了绘梨,却不想确认她的真假,转过身,留下了模糊答案的爆炸,他离开那个瞬间真的看透一切了吗?那最终的“再见”爆裂为星火,将自称吸血鬼的“绘梨”、连同保存在她那的所有记忆影像一起燃烧殆尽,可那洋洋得意的“奇幻色彩”难道不是代替“绘梨”,在这残骸上成长为新的、无法确认的恶魔了吗?它清档之前所有的进度,靠着重复的“分崩离析”,给自己的生长以半虚构的养分。

这个故事里不存在真正的他者,从始至终形成的,只是优太以“奇幻色彩”为名的自恋的复沓,他一直不敢真正确认什么,在触及到终点的前一刻就借着剧中剧的名义逃避出来,不断地解体,又不断地嵌套,所有登场人物都像其激情的幻想,从上一个循环到下一个循环,从台下驱赶至台上,从观众异化成角色,优太将其它所有登场者、包括绘梨,都排除到了电影里,直至最后一格,再没人与其处于一个维度,再没人可以对其造成任何干涉。

《丰饶之海》的结尾如此写道:“庭院里一无所有,本多想着自己来到了一个没有记忆,也没有他物的地方。庭院沐浴在盛夏的阳光里,一片静谧……”

对于《再见绘梨》来说,这最后一格的爆炸不也是形成了一个没有记忆、没有他物的地方吗?这个无主的废屋、承载了其回忆的场域、原本的自杀之地,连同里面见证他电影的少女、记录他经历的影像的电影一同炸为虚无。它是如此的用力、刺激、突然,以至于不需要在画面上增添拟音字、都仿佛能听到清晰的回响,可这样的声音却也无法摆脱对虚构的重复,正如它无法穿越这最后一个分格的边框,其以终幕的形式终结于此,再不能延续,不能挺近,不能通向外部。

优太因为不能透过镜头去看待现实、不能承担他人的死亡而选择去自杀,可他最后这般解开心解后、洒脱走向的地方,真的是画外的现实吗?难道那不是又一个“一无所有的庭院”吗?难道那冲天的爆炸生产出的奇观,不正早已作为《爆亡吾母》电影结局的镜像,作为无法摆脱的镜头的镜头,覆盖了优太前后所有的道路吗?

藤本树喜欢越轨带来的可能性,一个无答案的问题、一个神已死的神话、一点奇幻的色彩,它们把时间的集束割断,用非连续去炫耀自己的特异,可这种对拘束的“反动”最终却没能证明其存在的自由,反而证明了存在的框架,它们悲剧性地捆绑于作为大叙事的循环,继续在盲目的镜头间走向历史的终结。

优太的炸弹多少还能擦出点绚丽的火花,多少还能抹开些镜头的雾气,可与此同时,这个对自我近乎狂热的确认不也是在同时抹煞了对他者的确认吗?

我还是想听见点不同的声音的、即使微弱,可最后终究只能看到同样的时间与记忆——它们摇摇摆摆地沐浴在爆炸的火焰、就像永远沐浴在盛夏的阳光里那样、一片静谧。

参考

1.[日]大塚英志,世界漫画学堂第四课

2.[法]Christian Metz,《想象的能指—精神分析与电影》[M].王志敏 赵斌,译.北京:北京大学出版社,2021年

3.[日]小林康夫,《作为事件的文学—时间错置的结构》[M].丁国旗 张哲瑄,译.北京:知识产权出版社,2019年

4.[日]三岛由纪夫,《丰饶之海》[M].陈德文,译.北京:人民文学出版社,2018年

比如这种在本子里也挺常见的“固定机位”:

所谓的机位确实是固定的,但维持着其中时间性的实际上是不固定的部分——作为漫画经典语法的画面分割。

如果是电影的话,那这组固定镜头无需剪辑,就能实现时间持续流动的效果,时间的无中断很大程度上依赖于画面的无分割;但漫画反而通过分割画面(同时也是分割时间)才达到了类似的功率,其实相当于用了一种依赖于漫画特定阅读习惯的隐性蒙太奇,像藤本树在上面两列里非常有意识地插入了无台词的分格作为顿挫、缓和的“间”,这本质上是一种剪辑的思维。

读漫画和看电影的一大不同,就在于漫画读者需要主动、也习惯去想象不同画面之间的时间间隙——而这也是漫画家得以操控时间的一个空间。藤本树这次大量、连续采用这种2.35:1的均等分格,在剧中剧的每个单元里都放慢了时间的节奏,营造出一种倦怠的氛围,因此他那最终突然撑满半页纸的爆炸才能那么有“奇幻色彩”,但从技法上来说这些所谓“电影式漫画”的表现方式都并不新鲜,比如将一个镜头里面的动作通过复数的连续分格表现,早一点都能追溯到手冢治虫1948年的《遗失的世界》。

藤本树确实是有强烈的电影意识的,但这种意识更多不是体现在模拟固定机位、手持晃动、虚焦效果这些视觉表象上,而是反映在媒介视点的转换上。

大塚英志在讨论漫画分格如何控制时间的技巧时,列出过两个原则:(1)分格的长度以及宽度可以暗示一个镜头的时间长短。(2)把同样的时长分割为多少个分格,可控制时间的进行快慢。

而上图从一页四格跨越到一页两格,不仅是分格的大小变了,分格的画幅也从2.35:1变化到4:3,如果说前者突出了漫画对时间的空间化放大(升格效果),那后者就暗示了画面乃至时间性质的转变(从手机拍摄到荧幕,从角色视角到观众视角)。

藤本有趣的地方在于把两种效果拌在了一起,他这篇“伪纪录片”作品将一切纪录的影像——手机拍到的、电视屏幕上呈现的、影院宽屏上放映的、乃至最终作为漫画投摄到画外读者眼前的画面,全部杂糅成一体,而与之一并被拼贴的,是不同流速、不同维度的时间——它们解体交错、混杂结合、依旧连续、却不再统一。

形象点地说,这是一种恶魔式的时间表达,“伪纪录片”将所有时间的“纪录”吞噬到媒介变换的漩涡里,只留下了缠绕在媒介之外的“伪”,读者只能通过一种时间到另一种时间的变化,去确认变化本身,而无法确认变化之后的真实,正如我们无法确认结尾到底是处于作为剧本身的“漫画”、还是处于剧中剧的“影像”。绘梨“复活”的桥段第一次展现了主人公与绘梨的正反打,但这个终于脱离了中转拍摄媒介、终于要超越镜头之临界点的视角,一下子又被屏幕上放映的“过去”投射为一份虚实不定的互文。

麦茨在《想象的能指》中曾概括过银幕影像的理解逻辑:“要理解一部影片,我们必须把被摄对象作为‘缺席’来理解,把它的照片作为‘在场’来理解,还要把这种‘缺席的在场’作为意义来理解。” 而在《再见绘梨》里,这条逻辑链被不断拆解与倒置,被摄对象与它的照片反复对应,很多时候甚至同时在场或同时缺席,优太和绘梨在一个场景中,可以同时是摄像机外的拍摄者、摄像机中的被摄对象、以及在屏幕上放映着的“照片”。

于是在漫画的内部,事实上不存在“缺席的在场”来维持电影与现实的间距,“缺席的在场”的缺席抽出了一个真空,而这真空将所有的空气都指向斯芬克斯之谜的中心——“只有一种声音,但先后有四条腿、三条腿和两条腿的是什么呢?”在那个古老的神话里,俄狄浦斯解开了这个问题的答案:“人类。”斯芬克斯听到答案后惊愕得跌落谷底。

为何这里要突然插入一段斯芬克斯之谜的典故?因为这个谜题正揭示了《再见绘梨》的主题——多重而不同一的身份。

小林康夫对斯芬克斯之谜作出过这样一番解读:“这个谜题原本是不可能有人回答上来的,并不是因为这个谜题有多么难,而是因为这个问题与答案本身相关。即是说,同时作为一、四、三、二这种同一性的混乱,有谁能够接受这种东西作为自身的存在呢。人类绝不会承认自己是这种东西,所以只要是人,就答不上这个问题,这样想也是理所当然的”

俄狄浦斯可以回答出这个问题,不是因为他认识到了人类存在的本质,不如说他恰恰没能理解这个答案的意义,因为他自己之后正是由于不自知才杀父娶母,作为母亲的儿子、又作为母亲的丈夫,上演了一出同一性错乱的悲剧,他的回答只是对他悲剧的预演。

《再见绘梨》借着媒介的交混,使时间无法同一到一个维度,也使处于不同时间的角色无法同一到一个位置,优太在镜头间身份的错位,越界了代表普遍结构的伦理,让他炸死了母亲,又炸死了绘梨,这不是要给她们带来死亡——她们本就一个将死、一个已死,反而是想要用一片满溢的奇观去呼应错位、并以此将即将到来的现实一同错开,让她们镜头外的死亡为电影荧幕与漫画分格上的“奇幻色彩”所消解。

优太看上去很矛盾,他一边说“我习惯用客观的视角看待眼前的问题,母亲的死和绘梨的死都是透过镜头去看”,一边又借由电影的创作不停扩散着他的主观——他从始至终都在用剪辑去代替记录、就像藤本树从始至终都在用漫画去代替摄影。

但无论主观、客观,他的视角其实都与现实拉开了距离,无论记录、还是剪辑,只要是透过镜头,那事实上就成为了另一个世界。相比镜头,人眼不仅仅是一个感知光线、映照万物的球形表面,它更能让我们没有痛苦地、安全地区分自己和他者,在空间中定位自己,并征服周围的空间,以此保证自身的主体性。而当优太选择用镜头去代替眼睛时,相当于进入了盲目的状态。

盲人预言家忒瑞西阿斯对俄狄浦斯预言道:“你虽有眼目,却不知自己处于怎样的灾祸,也不知自己在哪里,更不能看见与谁同住。”优太在将镜头作为第一视角时,他的眼睛实际就连同镜头一起成为了俄狄浦斯之眼——那无法看清该看之物、丧失返还能力的悲剧之眼,视觉的绝对肯定性为影像所模糊后,主体便于其中缺席。即使透过镜头拍电影又怎样呢?即使电影的结局再怎么越轨又如何呢?优太无法以此证明什么,放弃了自己双目的他根本无法看清幻影,因为镜头就是一种将被摄物转化为照片、将真实投射为幻影的存在,建构于这一维度上的主体怎能在另一维度所成立。

于是他只能一次又一次、俄狄浦斯式地在不同镜头间表演同一性的错乱,并把这种错乱传播给所有登场的物与人,所有分格上的画面都既在影像内、又在影像外,这种无止境的暧昧瓦解了作品的骨架,整个故事因此全部分裂,爆炸成一瞬的“奇幻色彩”,如同陷入灾祸的忒拜城。

所以藤本树需要有两次爆炸,需要这种强烈的重复去取回角色(也是作者)自我的同一性,去取回那被镜头篡夺与混淆的主体,然而这种重复本身就又宣告了他无法绕出结构的牢笼,所谓的“奇幻色彩”看似打破了一切,可它本身难道不就早已陷入对最初电影结局的循环中了吗?

卢卡契(Georg Luacs)有段关于现代小说的评论,大概可以直接套用到本作上:“小说是神遗弃世界的叙事诗。小说主人公的心理是恶魔。小说的客观性即是说,其意义完全没有渗透现实,现实失去了意义,向着缺乏本质的虚无分崩离析。” 优太所谓代表客观视角的镜头,也许就是这种现代小说般的、完全没有渗透现实的视点吧。

藤本树的“奇幻色彩”只是“分崩离析”罢了,《再见绘梨》从半虚构的电影开场,最终又落入半虚构的“奇幻色彩”,从始至终都没立起一个完整的现实,这种戏谑看似无终结地超脱了一切,却也在同时卷入了无终结的轮回,优太再见了绘梨,却不想确认她的真假,转过身,留下了模糊答案的爆炸,他离开那个瞬间真的看透一切了吗?那最终的“再见”爆裂为星火,将自称吸血鬼的“绘梨”、连同保存在她那的所有记忆影像一起燃烧殆尽,可那洋洋得意的“奇幻色彩”难道不是代替“绘梨”,在这残骸上成长为新的、无法确认的恶魔了吗?它清档之前所有的进度,靠着重复的“分崩离析”,给自己的生长以半虚构的养分。

这个故事里不存在真正的他者,从始至终形成的,只是优太以“奇幻色彩”为名的自恋的复沓,他一直不敢真正确认什么,在触及到终点的前一刻就借着剧中剧的名义逃避出来,不断地解体,又不断地嵌套,所有登场人物都像其激情的幻想,从上一个循环到下一个循环,从台下驱赶至台上,从观众异化成角色,优太将其它所有登场者、包括绘梨,都排除到了电影里,直至最后一格,再没人与其处于一个维度,再没人可以对其造成任何干涉。

《丰饶之海》的结尾如此写道:“庭院里一无所有,本多想着自己来到了一个没有记忆,也没有他物的地方。庭院沐浴在盛夏的阳光里,一片静谧……”

对于《再见绘梨》来说,这最后一格的爆炸不也是形成了一个没有记忆、没有他物的地方吗?这个无主的废屋、承载了其回忆的场域、原本的自杀之地,连同里面见证他电影的少女、记录他经历的影像的电影一同炸为虚无。它是如此的用力、刺激、突然,以至于不需要在画面上增添拟音字、都仿佛能听到清晰的回响,可这样的声音却也无法摆脱对虚构的重复,正如它无法穿越这最后一个分格的边框,其以终幕的形式终结于此,再不能延续,不能挺近,不能通向外部。

优太因为不能透过镜头去看待现实、不能承担他人的死亡而选择去自杀,可他最后这般解开心解后、洒脱走向的地方,真的是画外的现实吗?难道那不是又一个“一无所有的庭院”吗?难道那冲天的爆炸生产出的奇观,不正早已作为《爆亡吾母》电影结局的镜像,作为无法摆脱的镜头的镜头,覆盖了优太前后所有的道路吗?

藤本树喜欢越轨带来的可能性,一个无答案的问题、一个神已死的神话、一点奇幻的色彩,它们把时间的集束割断,用非连续去炫耀自己的特异,可这种对拘束的“反动”最终却没能证明其存在的自由,反而证明了存在的框架,它们悲剧性地捆绑于作为大叙事的循环,继续在盲目的镜头间走向历史的终结。

优太的炸弹多少还能擦出点绚丽的火花,多少还能抹开些镜头的雾气,可与此同时,这个对自我近乎狂热的确认不也是在同时抹煞了对他者的确认吗?

我还是想听见点不同的声音的、即使微弱,可最后终究只能看到同样的时间与记忆——它们摇摇摆摆地沐浴在爆炸的火焰、就像永远沐浴在盛夏的阳光里那样、一片静谧。

参考

1.[日]大塚英志,世界漫画学堂第四课

2.[法]Christian Metz,《想象的能指—精神分析与电影》[M].王志敏 赵斌,译.北京:北京大学出版社,2021年

3.[日]小林康夫,《作为事件的文学—时间错置的结构》[M].丁国旗 张哲瑄,译.北京:知识产权出版社,2019年

4.[日]三岛由纪夫,《丰饶之海》[M].陈德文,译.北京:人民文学出版社,2018年

#1 - 2022-4-13 23:37

河豚酱酱酱 (フィルムはいずれ変色し、摩滅し、溶けてなくなる ...)

#2 - 2022-4-16 13:14

三尖酸努努 (失去人性,失去很多;失去兽性,失去一切 ...)

#3 - 2024-2-20 16:47

nisemono (私のツッコミは仕事です(w (吐槽ing)