2021-12-26 22:44 /

今年因为《EVA:终》的影响,似乎所有带着点“毕业”“成长”要素的作品多少都能挂上一句“再见了,所有的XXX”,放到少歌的剧场版上,若只看最后那一段少女们掀去披风、齐头望着戏服徐徐飘远的画面,再听一句恋哥哥所谓的“Revue Starlight已经停下了”,好像还真有些“终结”乃至“补完”的意思。但当观众跳到结尾的彩蛋,看到脱去“战装”的华恋端坐在面试台前,站起来时还不忘加上段“会给大家带来Starlight的”时,便会发现舞台仍旧延续着它的宿命。

这里可能很多人会将其理解成“少女们突破了原来束缚自己的舞台(凝滞的过去),来到了一个更广阔、开放的新舞台(流动的未来)”,然而问题在于,从剧场版开头行驶的列车到结尾地面上的指标,少女们一直刻意重复着TV的心结,“我要成为topstar”“我要实现与青梅竹马的约定”“我不要变化”……这些像把之前得来的进度全部清档后的话语,为的是重新通往一个更加闭合的出口——下一个舞台,“下一个”在此作为一种暧昧的属性所连接起的并不是一个新的舞台、而是一个新的循环。

蛋壳的舞台

古川知宏作为几原邦彦的直门弟子,从少歌TV开始就不停地被拿来与自己师傅比较,一些不喜欢少歌风格的人还会直接将其贬为“低配几原”,但在此,且不去讨论二人在演出方法论层面的继承性,单从故事的结构出发,古川的这部少歌剧场不仅仅不是“低配几原”,简直是“逆练几原”。就拿几原的代表作《少女革命》来举例,其核心即黑塞《德米安》中的那段“鸟奋力冲破蛋壳。这颗蛋是这个世界。若想出生,就得摧毁一个世界”,突出的是一种对旧有结构的破坏——所谓的革命,即使在稍显悲观的TV版中,安西最后离开凤学园的那个特写依旧执着于一股反抗的精神,更不用说在冠以“默示录(启示录)”副标题的剧场版里、那激进了无数倍的欧蒂娜与安希一同飞驰在学院之外的画面:即使未来面对的天空只是一片荒芜,也要为了飞翔而打破此刻这看似华丽的蛋壳。

可少歌的剧场版却仿佛在说:“我们不必打破这个蛋壳,我们只是需要换一个更坚硬的蛋壳,才能继续生存下来。”至始至终,舞台作为一种象征系统,都在俘获着少女们的欲望,少女们不想跳出舞台,少女们更不想反抗舞台,她们只是需要一个更大的——或者更准确地说——连续的舞台。剧场版的“毕业”在此作为一个线性的、历史性的结点,威胁到的恰恰不是少女,而是舞台,它所启示的不是青春的终末和成长的必来,而是对包括校园箱庭在内的整个动画舞台的破坏,是多彩戏剧落幕后那晦暗的帘子,又是这个被戏剧装置包围的故事里那只真正试图“奋力冲破蛋壳的鸟”。

所以在每场Revue的最后,双叶和香子留下的词是“还是胜不过小孩子的任性啊”,真昼女士是“让我在绽放梦想的舞台上闪耀吧”,奈奈和纯那是“拉下帷幕吧,总有一天让我们在舞台再会”,迷宫组是“对手的Revue是不会结束的,永远都不会”,恋光是“去找你的下一个舞台,去找你的下一个角色”。每个人追逐的,到最后都是彼此在舞台上的位置,必须依赖于这种舞台感,必须寄生于这种角色性,否则就无法接受搭档,也无法接受自己,无法通往那个神圣的约定的彼方。

而舞台之外的对方在那?舞台之外的“我”在哪?舞台之外的世界在哪?不再去追问,不再去寻找,更不再去革命。因为少女们正是通过模糊化那些答案,通过永远的“下一场Revue”“下一个舞台”“下一个角色”,才能将那个试图“冲破蛋壳”的终点无限延宕,只要不去直面那绝对的现实,那就无需面对同样绝对的终结,就像环形列车那样,舞台可以串联乃至轮回起不同层次的时空,通过堆叠各种超越性的奇观,好像在一个有限的空间(蛋壳)中,人们得以观摩和享受起一个无限的宇宙,通过这种有限的无限性,整个剧场的目的昭然若揭,不是为了打破蛋壳,而是为了打磨蛋壳,不是为了摧毁过去的结构,而是为了加固结构,让这个框架变得更宽广、圆滑、具备承载力,足以再度控制与维持角色的欲望机器。

外面的世界没有“外面”

在《魔法少女小圆·叛逆的物语》里,晓美焰借助“爱”否定了小圆缺席的外部世界,将它暴力且完整地转化成了自我的内面。而在少歌的剧场版里,也存在一个温和了许多、却仍旧类似的转换链条。

“列车一定会到达下一站,那舞台呢?我们呢?”

这个贯彻剧场版的问题最后得到了“我们也会到达下一个舞台”的回答,但这里的矛盾就在于,列车将到达的下一站无疑在列车之外,而“我们”将到达的下一个舞台本质上还在“我们”之内,不同于分割的站点,舞台是连续的,尤其在少歌剧场版里,表演空间与叙事空间的界限较TV版进一步弱化,甚至落实到舞台本身,“后台”的空间都被“前台”所无限压缩,如同给原本离心的银幕安上了更多封闭的画框那般,高密度的景观和诗化的台词平滑地将戏剧之外的世界吸收到了表演之中,甚至最后在某种维度上彻底吸收了整个外部,因为舞台之后不是现实,而是下一个舞台,鸟冲破蛋壳后发现蛋壳之外只是一个更大的蛋壳,而这并不是一种单纯的多重META式套娃,“外面的世界”在此与其说是一副先天的嵌套结构,不如说是后天地被“我们”之内的“场”所同质化了,“我们”丧失了一种驱动自身突破世界的内外的“压力差”,同时借助这种丧失消解了世界破灭的可能,已经不用逃避了,反正出不出去都一个样,逃避不可耻了,但也没用了。

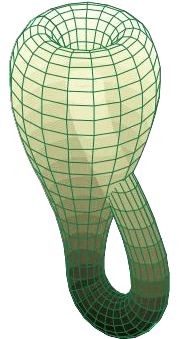

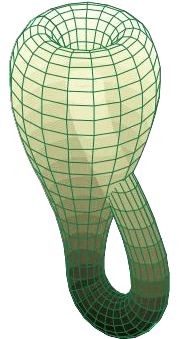

在几原的画面里,欧蒂娜带着安希逃出了凤学园,看到外面一片废墟,她们却依旧表现得积极而浪漫,因为废墟至少能代表一种不同的风景,若外面的世界依旧如凤学园般那样奢华而体制化,那才会真正抹灭革命的空间。而少歌剧场版结尾华恋站在面试台前的那句“Starlight”在延展舞台空间的同时,又仿佛把那种对舞台之外世界的禁制包装成了一个出口,不需要异质的外面,只需要看似不同而实则统一的舞台,而它可以一直将“多余”的外面吸纳进去,就如同克莱因瓶(一个没有内外之分的曲面)的无限循环一样。

思春期·后默示录

因为已经不存在外面的世界,不存在舞台之外的新的可能,所以少歌的世界即使因为符号系统的过剩而在许多角度都显得异常“立体”,但在另一方面又不得不是“扁平”的,不同于少革那般尚存在着“思春期默示录”式的改变空间,若给少女歌剧的剧场版冠以一个概括性的副标题,那应该叫“思春期·后默示录”——一个已经排除了复兴可能的后末日般的青春。这里的“后末日”并非指那种文明社会彻底毁灭、象征界秩序完全坍塌的伴生物,恰恰相反,正因为主创从头到尾狂热地堆积那些人工化、风格化的演出装饰,甚至到最后也只舍得在表面剥去角色们的饰品而不肯将名为“舞台少女”的命运一同掀过,这种超编码化的模式才使演员们反倒不得不面临一种接近动物化的境遇,就像少歌剧场版ED里回响的那句“正因耀眼,才一定无法看清”,一切的行为都离不开表演,一切的动作仿佛都承载着无限的深度,而正是这种意义的膨胀才令人最终难以辨清事物的价值。

如果说《少女革命》展现的是后安保斗争世代对晚期资本主义社会“闭塞感与绝望感”的革命残响,那《少女歌剧》(尤其是剧场版)无疑是一个更加纯粹的后革命的故事,虽然这种后革命性质的动画在00年代乃至10年代之后的作品里数不胜数,但少歌剧场版却不同于其中许多只会悬搁大叙事的故事,它在隐隐表现出后革命性的同时,还尤为突显地暴露了一种统一的元叙事的在场性,即一切角色、情节、场景都可以被拼贴到同一个舞台之中,舞台驱动着一切,而这个舞台即使在剧里分散成不同的段落,仍可以通过天然后设的“观众→角色→歌剧→观众”的闭环链条来整合自身。

这绝不仅仅是歌舞主题的类型片式的影响,而是少歌剧场版在文本的主体上做到的一种更为彻底的表现。这篇评论写到现在都一直在赘述“舞台”的存在,以至于都没怎么深入角色的刻画与故事的脉络,因为在我看来,少歌剧场版的“彻底”正是将自身的一切都只框定于“舞台”这一个要素,甚至可以说,“舞台”不仅是真正的主旨,还是真正的“主角”,而少女们才是舞台的“衬景”。

观众或许会在此提出异议:“我就是想看少女们相爱相杀啊,谁在意具体的舞台咋样?”然而,“少女的相爱相杀”本身就无法脱离具体的舞台而存在,驱动她们如此释放那些在日常空间中根本无法展开的欲望的,正是舞台这个可以无限吞噬真实与虚构边界的空间、以及从这份具象中延伸出的形而上的权力意志。少女们借着舞台燃烧的热量向彼此宣战时,自身也成为了舞台热量的一部分,这正是舞台作为唯一轴点所发挥的向心力。

剧场版里,连原本一直甘于“观看”的长颈鹿都变成了蔬果堆砌的燃料,这象征着观众在此也被剥夺了得以置身事外的“台下”空间,彻底被吸收进演练的位置,完成了角色化的过程,舞台扩张至无处不在,甚至不再需要他者的凝视来维持自身的独特,就连那些“我们该离开这个舞台,去面对更广阔未来”之类的成长觉悟都无法跳出舞台独立运转,因为角色本就无法在一个永动的、舍弃“散场”的戏剧空间里克服自身的表演属性。萨特曾说,戏剧的戏剧性来自演员,电影的戏剧性是从景物推及到人。巴赞则将这种戏剧性趋势的相逆性与场景调度的本质联系起来。[1] 而以动画媒介为载体的少女歌剧,何尝不是通过取消二维布景的三维围墙,来将戏剧性要素的支撑点从作为人的“少女”转移到作为景物的“歌剧”,将一开始被包围的舞台更彻底地电影化了吗?

用符号对抗现实

说到底,少女们为什么要相爱相杀呢?是所谓的“不战斗就无法生存下去”吗?

如果说少歌TV里尚且还残留着些许校园种姓制的生存系阴影,那剧场版则更像是为了战斗而战斗,就如同蕉哥哥开场1V6时反复念叨的那样“这不是选拔”,已经不存在一个战斗的等级、一个序列的终点来供奉这场狂野巴洛克,一组组少女们以战斗的名义打情骂俏到最后,在乎的根本不是自己的胜负、而是与伴侣之间的关系。对因为毕业而行将分离的她们来说,战斗提供了一个可以加强和延长彼此关系的时空,所以才是“为了战斗而战斗”,所以才要重复自己在TV里早已释然的心结,并于战斗结束之后用各种方式强调“还有下一场”“战斗根本没有结束”(最明显的就是天堂那句“谁说一次定胜负了”),战斗本身给战斗加冕。

而这种战斗的逻辑在一定程度上是对00年代想象力的逆反,从“我们不经过战斗,就不会长大”到“我们再不战斗,就要长大了”,成长的仪式变成了成长的箱庭,这很大程度上归功于战斗本身的符号化。在剧场版里,最能体现这一点的,便是作为戏剧装置的番茄。番茄溅开的酱汁象征着少女创伤的血痕,然而它却又是甘甜的,是去暴力化的,不仅不会对作为角色的“我们”造成伤害,甚至还可以成为直接滋养自身的能量,结尾处神乐光把番茄抛给爱城华恋,华恋握住番茄的双手正好盖在胸口的T字破痕前,之前叹出的那句“现在的我可能是这个世界上最空虚的人”,在此刻被一个浓缩了二人关系性的果实所填补。

可这种带着些许后现代色彩的通过符号来消解现实残酷性的做法,归根结底又离不开舞台系统的无限扩张,而这便容易导向前言赘述的那种永远无法摆脱表演状态的恶循环。或者说,如此试图依据“完美”的拟像来覆盖“末日”的结构,本身就不免会在另一层面把生活殖民化,破坏原本日常的独立性和自主性。

成人的轮回

固然我们可以承认,现代人在某种程度上也无法真正脱离日常表演的状态。就如齐泽克所论证的那样,在社会性——符号性的现实中,社会现象就是欺骗性的,我们无法在不陷入双重欺骗的前提下,与自己扮演的社会角色保持适当的距离 。[2]

可如果只是承认这么一种现实,只是把一个更加“成人”、更加无解的轮回叠加到青春的裂隙之上,然后就骄傲地宣称“我们长大了,该干嘛干嘛去吧”,这难道不是陷入了一种可悲的历史的终结吗?而这样的终结难道就足以表现出一种成长的强度吗?

被死水般日常压抑的少女或许只有带上舞台的假面才有勇气诉出真心,然而当她们这样去展示自身时,也注定了自己的真诚永远只能附着于一层虚构之内,永远无法到达一个彻底的真实,“我们”之间的“爱”和“相互理解”都只能披上概念化的色彩,都只能在附加的引号里面自满地打转,“我们”甚至需要为这种可以回旋的余地而感到轻松,因为“我们”不敢直面未来那不可回旋的可能。TV里,华恋将光从西西弗斯式的囚牢里拯救出来,然而当她们再度踏上舞台,再度背负起“摘星”的命运,再度宣称“我会给大家带来Starlight”时,难道不是又推起了那颗注定会往复的“石头”吗?用一个更高维的循环去打败初始的循环,这真的可以称作舞台少女的胜利吗?实际情况更像是:舞台胜利了,少女却没有胜利。

或许一些人会质疑,为什么一定要带着这种负面的态度去分割少女与舞台?为什么不能把舞台单纯理解成一种梦想的标志,将其接纳为一个更加积极和开放的场域?

我当然不是觉得,少女们只有放弃舞台,走向现实,才能符合一种理想的“成长”,毕竟在这个泛滥着“你要走出箱庭,要向死而生,要面对不完美世界”之类说教的时代,我也没热情再去欣赏一遍《EVA:终》那样的套路。

但是,至少到最后,不对着观众,至少对着彼此,被舞台架空的少女们是不是可以不再那样偏执于完备的形式,是不是可以不需要连表演落幕后的鞠躬都要遵从一个剧本的意志,是不是可以稍微掀开一下面具,至少把吊在自己身上的角色之线剪去那么几根?就算这些“无谓”的挣扎到头来只会被降维成另一种表演,就算作为角色的你们永远无法躲避来自屏幕之外的视线,至少欺骗性地,展示一点反抗吧,不要只会在不同的舞台间执行自己的宿命,不要被“梦想”的约定束缚成一个固定的周期,在“命运”的名义将自我异化成内部的齿轮之前,为什么不能去肯定那些尚未被舞台吞噬的内外的差异、并借助这些差异来不停解放自己的世界呢?就像浅田彰在《逃走论》里曾倡导的那样:无论如何一定要“不断逃跑”,在“媒介空间”的舞台上继续表演愉悦的“逃走”,针对外部不断被内化的困境,就要无限地逃离到流动的外部,逃到“移动的沙之王国”。 [3]

结语

或许去纠结这些剧本结构的问题注定没多大意思,显而易见,剧场版的重点本来就不是整体的结构,而是Revue的段落,古川这样去安排走向,大概率也是因为如此处理更容易去并置和收纳那些碎片化的桥段,毕竟他自己在访谈里说:“进行原创动画企划时,首先应该考虑‘如何设计才能让观众享受动画的乐趣’这件事。"[4]不去欣赏其中充满设计感的元素和讨好观众的各种糖,在这对剧情发展的细节锱铢必较,可见我算不上一只合格的长颈鹿。

但长颈鹿到底也只是装作观众的角色,所以在故事里,它才可以直接在少女的面前燃烧,才可以随性地通过台下的火焰去催动台上的戏剧,而荧幕之外的我,无非只是通过一层元视角的互文关系,在这想当然地共情而已。“少女”与“歌剧”之间还有“☆”这么一个抽象的符号来协调虚构的联系,而我与《少女☆歌剧》之间除了商业的次元,就只剩无数层表演的障壁,所以我注定不能像它那样燃烧。

恋哥哥堂堂复活后,背景的歌词回响着“我将重生,成为下一个我”,之前的“我”因为感受到舞台之外的凝视而害怕到死去,然而重生之后的“下一个我”到底是因为足以直面这些潜伏的目光而毅然苏醒,还是因为那些视线已经为一个更强力的舞台所抽空而无需害怕了呢?我多希望自己能相信她们的勇气,可那句随着少女的高喊而重新亮起的“再生产”似乎只在我的视听里留下了“再”的回响,她们绽放的热量无法于这个世界留下隽永的实物,颉颃了一圈又一圈之后,只是将早该到来的谢幕指向了盘旋的空无。

最后再滥情地啰嗦几句:我知道,没有舞台,我看不到作为角色而闪耀的你们,可我只是庸俗的观众,我到最后只喜欢你们,不喜欢舞台。所以让这一切就这样结束吧,在这个结点后,请你们不要再为任何人表演,只为了彼此,在观众和导演都看不到的地方,倾诉那全部的、无法用任何媒介承载、无法被任何符号侵略的心语。我无法燃烧,但我可以退场,将囚禁你们的目光就此移开,所以请你们不要再努力让自己起舞了,在做舞台少女之前,先自由地做个少女吧。

参考

1.[法]André Bazin,《电影是什么》[M].崔君衍,译.北京:商务印书馆,2017年

2.[斯洛文尼亚]Slavoj Žižek,《斜目而视:透过通俗文化看拉康》[M].季广茂,译.杭州:浙江大学出版社,2011年

3. [日]佐佐木敦,《Nipponの思想》第二章:浅田彰与中泽新一 —— “差异化”的尽头,屋顶现视研 译,2021.3.1

4.古川知宏访谈②,屋顶现视研 译,2021.11.30

这里可能很多人会将其理解成“少女们突破了原来束缚自己的舞台(凝滞的过去),来到了一个更广阔、开放的新舞台(流动的未来)”,然而问题在于,从剧场版开头行驶的列车到结尾地面上的指标,少女们一直刻意重复着TV的心结,“我要成为topstar”“我要实现与青梅竹马的约定”“我不要变化”……这些像把之前得来的进度全部清档后的话语,为的是重新通往一个更加闭合的出口——下一个舞台,“下一个”在此作为一种暧昧的属性所连接起的并不是一个新的舞台、而是一个新的循环。

蛋壳的舞台

古川知宏作为几原邦彦的直门弟子,从少歌TV开始就不停地被拿来与自己师傅比较,一些不喜欢少歌风格的人还会直接将其贬为“低配几原”,但在此,且不去讨论二人在演出方法论层面的继承性,单从故事的结构出发,古川的这部少歌剧场不仅仅不是“低配几原”,简直是“逆练几原”。就拿几原的代表作《少女革命》来举例,其核心即黑塞《德米安》中的那段“鸟奋力冲破蛋壳。这颗蛋是这个世界。若想出生,就得摧毁一个世界”,突出的是一种对旧有结构的破坏——所谓的革命,即使在稍显悲观的TV版中,安西最后离开凤学园的那个特写依旧执着于一股反抗的精神,更不用说在冠以“默示录(启示录)”副标题的剧场版里、那激进了无数倍的欧蒂娜与安希一同飞驰在学院之外的画面:即使未来面对的天空只是一片荒芜,也要为了飞翔而打破此刻这看似华丽的蛋壳。

可少歌的剧场版却仿佛在说:“我们不必打破这个蛋壳,我们只是需要换一个更坚硬的蛋壳,才能继续生存下来。”至始至终,舞台作为一种象征系统,都在俘获着少女们的欲望,少女们不想跳出舞台,少女们更不想反抗舞台,她们只是需要一个更大的——或者更准确地说——连续的舞台。剧场版的“毕业”在此作为一个线性的、历史性的结点,威胁到的恰恰不是少女,而是舞台,它所启示的不是青春的终末和成长的必来,而是对包括校园箱庭在内的整个动画舞台的破坏,是多彩戏剧落幕后那晦暗的帘子,又是这个被戏剧装置包围的故事里那只真正试图“奋力冲破蛋壳的鸟”。

所以在每场Revue的最后,双叶和香子留下的词是“还是胜不过小孩子的任性啊”,真昼女士是“让我在绽放梦想的舞台上闪耀吧”,奈奈和纯那是“拉下帷幕吧,总有一天让我们在舞台再会”,迷宫组是“对手的Revue是不会结束的,永远都不会”,恋光是“去找你的下一个舞台,去找你的下一个角色”。每个人追逐的,到最后都是彼此在舞台上的位置,必须依赖于这种舞台感,必须寄生于这种角色性,否则就无法接受搭档,也无法接受自己,无法通往那个神圣的约定的彼方。

而舞台之外的对方在那?舞台之外的“我”在哪?舞台之外的世界在哪?不再去追问,不再去寻找,更不再去革命。因为少女们正是通过模糊化那些答案,通过永远的“下一场Revue”“下一个舞台”“下一个角色”,才能将那个试图“冲破蛋壳”的终点无限延宕,只要不去直面那绝对的现实,那就无需面对同样绝对的终结,就像环形列车那样,舞台可以串联乃至轮回起不同层次的时空,通过堆叠各种超越性的奇观,好像在一个有限的空间(蛋壳)中,人们得以观摩和享受起一个无限的宇宙,通过这种有限的无限性,整个剧场的目的昭然若揭,不是为了打破蛋壳,而是为了打磨蛋壳,不是为了摧毁过去的结构,而是为了加固结构,让这个框架变得更宽广、圆滑、具备承载力,足以再度控制与维持角色的欲望机器。

外面的世界没有“外面”

在《魔法少女小圆·叛逆的物语》里,晓美焰借助“爱”否定了小圆缺席的外部世界,将它暴力且完整地转化成了自我的内面。而在少歌的剧场版里,也存在一个温和了许多、却仍旧类似的转换链条。

“列车一定会到达下一站,那舞台呢?我们呢?”

这个贯彻剧场版的问题最后得到了“我们也会到达下一个舞台”的回答,但这里的矛盾就在于,列车将到达的下一站无疑在列车之外,而“我们”将到达的下一个舞台本质上还在“我们”之内,不同于分割的站点,舞台是连续的,尤其在少歌剧场版里,表演空间与叙事空间的界限较TV版进一步弱化,甚至落实到舞台本身,“后台”的空间都被“前台”所无限压缩,如同给原本离心的银幕安上了更多封闭的画框那般,高密度的景观和诗化的台词平滑地将戏剧之外的世界吸收到了表演之中,甚至最后在某种维度上彻底吸收了整个外部,因为舞台之后不是现实,而是下一个舞台,鸟冲破蛋壳后发现蛋壳之外只是一个更大的蛋壳,而这并不是一种单纯的多重META式套娃,“外面的世界”在此与其说是一副先天的嵌套结构,不如说是后天地被“我们”之内的“场”所同质化了,“我们”丧失了一种驱动自身突破世界的内外的“压力差”,同时借助这种丧失消解了世界破灭的可能,已经不用逃避了,反正出不出去都一个样,逃避不可耻了,但也没用了。

在几原的画面里,欧蒂娜带着安希逃出了凤学园,看到外面一片废墟,她们却依旧表现得积极而浪漫,因为废墟至少能代表一种不同的风景,若外面的世界依旧如凤学园般那样奢华而体制化,那才会真正抹灭革命的空间。而少歌剧场版结尾华恋站在面试台前的那句“Starlight”在延展舞台空间的同时,又仿佛把那种对舞台之外世界的禁制包装成了一个出口,不需要异质的外面,只需要看似不同而实则统一的舞台,而它可以一直将“多余”的外面吸纳进去,就如同克莱因瓶(一个没有内外之分的曲面)的无限循环一样。

思春期·后默示录

因为已经不存在外面的世界,不存在舞台之外的新的可能,所以少歌的世界即使因为符号系统的过剩而在许多角度都显得异常“立体”,但在另一方面又不得不是“扁平”的,不同于少革那般尚存在着“思春期默示录”式的改变空间,若给少女歌剧的剧场版冠以一个概括性的副标题,那应该叫“思春期·后默示录”——一个已经排除了复兴可能的后末日般的青春。这里的“后末日”并非指那种文明社会彻底毁灭、象征界秩序完全坍塌的伴生物,恰恰相反,正因为主创从头到尾狂热地堆积那些人工化、风格化的演出装饰,甚至到最后也只舍得在表面剥去角色们的饰品而不肯将名为“舞台少女”的命运一同掀过,这种超编码化的模式才使演员们反倒不得不面临一种接近动物化的境遇,就像少歌剧场版ED里回响的那句“正因耀眼,才一定无法看清”,一切的行为都离不开表演,一切的动作仿佛都承载着无限的深度,而正是这种意义的膨胀才令人最终难以辨清事物的价值。

如果说《少女革命》展现的是后安保斗争世代对晚期资本主义社会“闭塞感与绝望感”的革命残响,那《少女歌剧》(尤其是剧场版)无疑是一个更加纯粹的后革命的故事,虽然这种后革命性质的动画在00年代乃至10年代之后的作品里数不胜数,但少歌剧场版却不同于其中许多只会悬搁大叙事的故事,它在隐隐表现出后革命性的同时,还尤为突显地暴露了一种统一的元叙事的在场性,即一切角色、情节、场景都可以被拼贴到同一个舞台之中,舞台驱动着一切,而这个舞台即使在剧里分散成不同的段落,仍可以通过天然后设的“观众→角色→歌剧→观众”的闭环链条来整合自身。

这绝不仅仅是歌舞主题的类型片式的影响,而是少歌剧场版在文本的主体上做到的一种更为彻底的表现。这篇评论写到现在都一直在赘述“舞台”的存在,以至于都没怎么深入角色的刻画与故事的脉络,因为在我看来,少歌剧场版的“彻底”正是将自身的一切都只框定于“舞台”这一个要素,甚至可以说,“舞台”不仅是真正的主旨,还是真正的“主角”,而少女们才是舞台的“衬景”。

观众或许会在此提出异议:“我就是想看少女们相爱相杀啊,谁在意具体的舞台咋样?”然而,“少女的相爱相杀”本身就无法脱离具体的舞台而存在,驱动她们如此释放那些在日常空间中根本无法展开的欲望的,正是舞台这个可以无限吞噬真实与虚构边界的空间、以及从这份具象中延伸出的形而上的权力意志。少女们借着舞台燃烧的热量向彼此宣战时,自身也成为了舞台热量的一部分,这正是舞台作为唯一轴点所发挥的向心力。

剧场版里,连原本一直甘于“观看”的长颈鹿都变成了蔬果堆砌的燃料,这象征着观众在此也被剥夺了得以置身事外的“台下”空间,彻底被吸收进演练的位置,完成了角色化的过程,舞台扩张至无处不在,甚至不再需要他者的凝视来维持自身的独特,就连那些“我们该离开这个舞台,去面对更广阔未来”之类的成长觉悟都无法跳出舞台独立运转,因为角色本就无法在一个永动的、舍弃“散场”的戏剧空间里克服自身的表演属性。萨特曾说,戏剧的戏剧性来自演员,电影的戏剧性是从景物推及到人。巴赞则将这种戏剧性趋势的相逆性与场景调度的本质联系起来。[1] 而以动画媒介为载体的少女歌剧,何尝不是通过取消二维布景的三维围墙,来将戏剧性要素的支撑点从作为人的“少女”转移到作为景物的“歌剧”,将一开始被包围的舞台更彻底地电影化了吗?

用符号对抗现实

说到底,少女们为什么要相爱相杀呢?是所谓的“不战斗就无法生存下去”吗?

如果说少歌TV里尚且还残留着些许校园种姓制的生存系阴影,那剧场版则更像是为了战斗而战斗,就如同蕉哥哥开场1V6时反复念叨的那样“这不是选拔”,已经不存在一个战斗的等级、一个序列的终点来供奉这场狂野巴洛克,一组组少女们以战斗的名义打情骂俏到最后,在乎的根本不是自己的胜负、而是与伴侣之间的关系。对因为毕业而行将分离的她们来说,战斗提供了一个可以加强和延长彼此关系的时空,所以才是“为了战斗而战斗”,所以才要重复自己在TV里早已释然的心结,并于战斗结束之后用各种方式强调“还有下一场”“战斗根本没有结束”(最明显的就是天堂那句“谁说一次定胜负了”),战斗本身给战斗加冕。

而这种战斗的逻辑在一定程度上是对00年代想象力的逆反,从“我们不经过战斗,就不会长大”到“我们再不战斗,就要长大了”,成长的仪式变成了成长的箱庭,这很大程度上归功于战斗本身的符号化。在剧场版里,最能体现这一点的,便是作为戏剧装置的番茄。番茄溅开的酱汁象征着少女创伤的血痕,然而它却又是甘甜的,是去暴力化的,不仅不会对作为角色的“我们”造成伤害,甚至还可以成为直接滋养自身的能量,结尾处神乐光把番茄抛给爱城华恋,华恋握住番茄的双手正好盖在胸口的T字破痕前,之前叹出的那句“现在的我可能是这个世界上最空虚的人”,在此刻被一个浓缩了二人关系性的果实所填补。

可这种带着些许后现代色彩的通过符号来消解现实残酷性的做法,归根结底又离不开舞台系统的无限扩张,而这便容易导向前言赘述的那种永远无法摆脱表演状态的恶循环。或者说,如此试图依据“完美”的拟像来覆盖“末日”的结构,本身就不免会在另一层面把生活殖民化,破坏原本日常的独立性和自主性。

成人的轮回

固然我们可以承认,现代人在某种程度上也无法真正脱离日常表演的状态。就如齐泽克所论证的那样,在社会性——符号性的现实中,社会现象就是欺骗性的,我们无法在不陷入双重欺骗的前提下,与自己扮演的社会角色保持适当的距离 。[2]

可如果只是承认这么一种现实,只是把一个更加“成人”、更加无解的轮回叠加到青春的裂隙之上,然后就骄傲地宣称“我们长大了,该干嘛干嘛去吧”,这难道不是陷入了一种可悲的历史的终结吗?而这样的终结难道就足以表现出一种成长的强度吗?

被死水般日常压抑的少女或许只有带上舞台的假面才有勇气诉出真心,然而当她们这样去展示自身时,也注定了自己的真诚永远只能附着于一层虚构之内,永远无法到达一个彻底的真实,“我们”之间的“爱”和“相互理解”都只能披上概念化的色彩,都只能在附加的引号里面自满地打转,“我们”甚至需要为这种可以回旋的余地而感到轻松,因为“我们”不敢直面未来那不可回旋的可能。TV里,华恋将光从西西弗斯式的囚牢里拯救出来,然而当她们再度踏上舞台,再度背负起“摘星”的命运,再度宣称“我会给大家带来Starlight”时,难道不是又推起了那颗注定会往复的“石头”吗?用一个更高维的循环去打败初始的循环,这真的可以称作舞台少女的胜利吗?实际情况更像是:舞台胜利了,少女却没有胜利。

或许一些人会质疑,为什么一定要带着这种负面的态度去分割少女与舞台?为什么不能把舞台单纯理解成一种梦想的标志,将其接纳为一个更加积极和开放的场域?

我当然不是觉得,少女们只有放弃舞台,走向现实,才能符合一种理想的“成长”,毕竟在这个泛滥着“你要走出箱庭,要向死而生,要面对不完美世界”之类说教的时代,我也没热情再去欣赏一遍《EVA:终》那样的套路。

但是,至少到最后,不对着观众,至少对着彼此,被舞台架空的少女们是不是可以不再那样偏执于完备的形式,是不是可以不需要连表演落幕后的鞠躬都要遵从一个剧本的意志,是不是可以稍微掀开一下面具,至少把吊在自己身上的角色之线剪去那么几根?就算这些“无谓”的挣扎到头来只会被降维成另一种表演,就算作为角色的你们永远无法躲避来自屏幕之外的视线,至少欺骗性地,展示一点反抗吧,不要只会在不同的舞台间执行自己的宿命,不要被“梦想”的约定束缚成一个固定的周期,在“命运”的名义将自我异化成内部的齿轮之前,为什么不能去肯定那些尚未被舞台吞噬的内外的差异、并借助这些差异来不停解放自己的世界呢?就像浅田彰在《逃走论》里曾倡导的那样:无论如何一定要“不断逃跑”,在“媒介空间”的舞台上继续表演愉悦的“逃走”,针对外部不断被内化的困境,就要无限地逃离到流动的外部,逃到“移动的沙之王国”。 [3]

结语

或许去纠结这些剧本结构的问题注定没多大意思,显而易见,剧场版的重点本来就不是整体的结构,而是Revue的段落,古川这样去安排走向,大概率也是因为如此处理更容易去并置和收纳那些碎片化的桥段,毕竟他自己在访谈里说:“进行原创动画企划时,首先应该考虑‘如何设计才能让观众享受动画的乐趣’这件事。"[4]不去欣赏其中充满设计感的元素和讨好观众的各种糖,在这对剧情发展的细节锱铢必较,可见我算不上一只合格的长颈鹿。

但长颈鹿到底也只是装作观众的角色,所以在故事里,它才可以直接在少女的面前燃烧,才可以随性地通过台下的火焰去催动台上的戏剧,而荧幕之外的我,无非只是通过一层元视角的互文关系,在这想当然地共情而已。“少女”与“歌剧”之间还有“☆”这么一个抽象的符号来协调虚构的联系,而我与《少女☆歌剧》之间除了商业的次元,就只剩无数层表演的障壁,所以我注定不能像它那样燃烧。

恋哥哥堂堂复活后,背景的歌词回响着“我将重生,成为下一个我”,之前的“我”因为感受到舞台之外的凝视而害怕到死去,然而重生之后的“下一个我”到底是因为足以直面这些潜伏的目光而毅然苏醒,还是因为那些视线已经为一个更强力的舞台所抽空而无需害怕了呢?我多希望自己能相信她们的勇气,可那句随着少女的高喊而重新亮起的“再生产”似乎只在我的视听里留下了“再”的回响,她们绽放的热量无法于这个世界留下隽永的实物,颉颃了一圈又一圈之后,只是将早该到来的谢幕指向了盘旋的空无。

最后再滥情地啰嗦几句:我知道,没有舞台,我看不到作为角色而闪耀的你们,可我只是庸俗的观众,我到最后只喜欢你们,不喜欢舞台。所以让这一切就这样结束吧,在这个结点后,请你们不要再为任何人表演,只为了彼此,在观众和导演都看不到的地方,倾诉那全部的、无法用任何媒介承载、无法被任何符号侵略的心语。我无法燃烧,但我可以退场,将囚禁你们的目光就此移开,所以请你们不要再努力让自己起舞了,在做舞台少女之前,先自由地做个少女吧。

参考

1.[法]André Bazin,《电影是什么》[M].崔君衍,译.北京:商务印书馆,2017年

2.[斯洛文尼亚]Slavoj Žižek,《斜目而视:透过通俗文化看拉康》[M].季广茂,译.杭州:浙江大学出版社,2011年

3. [日]佐佐木敦,《Nipponの思想》第二章:浅田彰与中泽新一 —— “差异化”的尽头,屋顶现视研 译,2021.3.1

4.古川知宏访谈②,屋顶现视研 译,2021.11.30

这样的思考或许就要延伸到作为2.5次元企划本身的局限性上了,“或许换个题材会有更好的发挥?”然而,这样的开脱是轻松的,也是无力的。商业作品不相信如果,艺术评价也不能无中生有,不管怎样,希望古川接下来的路能越走越好

非常感谢大佬的抛玉引砖,这些话写成字打下来,总是令人舒畅不少

而我的意思是:既然她们在表演,就注定了这个“真实”是无法圆满的,这不取决于任何演员的真心和诚意,而在于当你利用这个形式时,你自己就不可避免地会被形式所框住。“我表演的是一种真实”这种话术本身就是自相矛盾的,只能通过观众的积极意志才能得到想象性的弥合。