OreoOlymLee » 日志

OreoOlymLee » 日志

“我”与失落世界与我

2021-9-22 11:37 /

本文分为两部分:第一部分从《回溯依存》的视觉设计出发论述其如何将自己或以自身为目的去确立游戏内的主体;第二部分阐述其作为“百合”的自主行为。对可能影响体验的剧透部分厚码,在意者还请慎重阅读。

两个“自我”

《回溯依存》开场后迅速地确立了两个“我”:在非语音的文字中自称为“我”的叙述者,以及玩家透过伊吹兰的身体确实地看向其人外之物的主角(即伊吹兰本人)。在短短一句的环境描写之后,玩家通过之前那个“我”的意识感知到作为其客体的伊吹兰的存在,紧接着玩家很快地面临一个从结果上看大无必要的选项:选择叫醒伊吹兰还是任其自行苏醒。这二者的选择表面上通向同一个结果(伊吹兰的苏醒),却有着更为关键的作用:确立了叙述者“我”与另一个“我”伊吹兰的从属关系。选项的通向不再重要,重要的是我们得以意识到这样一种对立和从属性。而在伊吹兰苏醒直至她走出昏暗的空间,黑色的画面第一次出现了具体可视的环境,而不是存在于文字描述中的环境;同时我们通过画面的主要部分无法看到原本相对于叙述者是客体的伊吹兰,而伊吹兰的感知——她的所感所想、所知所行得以完全为我们所把握。在我们操作伊吹兰调查环境以及做出一些有着具体后果的抉择后,作为文字叙述者的“我”和具体可感的“我”伊吹兰成为游戏内并存的两个我。

同时需要注意的是,当伊吹兰在行动和思考(同时也是游戏大部分流程内)时,玩家所看到的文字描述并非“我该当如何如何”,而是“伊吹兰该当如何如何”。另一边在伊吹兰正式卷入校园内的杀人事件之后,受信息不对称所制而求助于她的“回溯工具”——一本小小的笔记本后,玩家得以再现之前发生过的某个情景,并仅以一个观察者的身份观望事情朝某个与实际发生过的所相悖的方向进行展开,是为一种无法主动所左右的”what if...”,从而获知有关事件、人物的更多信息。但在这样一个情境下,对视觉要素有所敏感的玩家可以发现在这段不可能存在的时空中,画面所呈现的与游戏内的“现时”亦有着很大变化;伊吹兰的具体视觉形象出现在玩家眼前,或者更确切地说,是出现在了游戏画框之中。不再是第一人称,而是第三人称,只有在这时,留意到这项差异的玩家可以察觉到本来相当适应伊吹兰的主视点的我们,还要同时应对另一个存在于笔记本内的、陪伴在伊吹兰身侧的叙述者“我”,她显而易见地是一个灵魂,是去除了肉身限制的另一个“深层自我”,是与主角伊吹兰等同,甚至在叙述取向中高于伊吹兰的另一个主体。在这两个主体所发生的一系列互动之中,玩家可以判断她们处于一个互利共生的关系当中:纯以意识或灵魂而“现身”的叙述者通过吸食伊吹兰的血液方得以创造方便伊吹兰调查并穿行在其他时空(是为“回溯”)的条件,但伊吹兰所受到的巨大精神压力又要以吞服笔记本书页这个具体的方法来平复。可以说他们之间互为对方的目的和手段,互为施动者和受动者,互为综合者和被综合者——互为“自我”与“非我”。

在游戏的序章结束后,在这样一个封闭的校园空间内,伊吹兰得以通过解决突如其来的杀人事件从而与她失散的女友团聚。可是比起自苏醒之后只余留下寻找女友这一条目标,其余大部分记忆诸如动机都已失去的糟糕情况,她的女友——佐仓安,却还要糟糕数倍:失去了一切记忆,不知自己为何名,甚至性格都已大变。全篇(同时也是伊吹兰)的目标便从寻找女友变为让女友恢复记忆,找回自己的人格。在这样一个过程中,佐仓安在此时与绝大多数文字AVG或恋爱游戏的“被攻略对象”一般处在相同的处境下:要作为一个相对于伊吹兰的“非我”,接受来自伊吹兰的重新占有和改造,被打上属于伊吹兰这个“自我”的印记,也就是常说的将佐仓安客体化。但失去记忆的佐仓安并非一具空壳,而是具备意识的另一个体,在伊吹兰对她表示出的这样强烈的情感前,佐仓安既表现出了某种拒斥(自身所先天固有的机能),同时又渐渐地希望能借此找到属于自己的人生信念。

这自然是一个标准的颇富有戏剧性的恋爱叙事的展开,但游戏在尾声部分的视角、叙事角度的转向则宣告了一种异常:空间、时间、人称均发生了翻天覆地的变化,玩家此时又要以如假包换的,在伊吹兰的历史中真正存在并实际受其影响的佐仓安的主叙事角度继续游戏的进程。尾声部分毫无疑问正是游戏主章节部分的前溯:伊吹兰和佐仓安的过往,她们如何相识相知并相恋,又怎样被卷进这样超自然的非日常之中。无比重要的是这一段的视觉呈现:作为文字叙述者“我”的佐仓安无疑是尾声篇章的主导者,但视觉上却和杀人事件解决时回溯中的伊吹兰相似,玩家跟随叙述者佐仓安的“我”,却又能在游戏画框内对佐仓安的第三人称外在形象具体可见——“我”所可视的我。这一段的视觉安排奇怪无比,如果对通常市面上发售的“百合向”文字AVG有大体了解,会知道玩家能在游戏画面中看到叙述者本人的形象并非一件罕事,实际上多数百合游戏都如此设计视觉,譬如百合名作FLOWERS系列,之前特意针对《FLOWERS春》(Flowers -Le volume sur printemps-, 2014)写过一篇对该视觉取向的分析:《恶魔与蓝色深海》。

大体上,我认为玩家在文字AVG的位置十分重要,能够作为谁、代入谁、感受谁,对玩家理解故事在效果上非常重要,但显然玩家在作为主角时叙述者同时为我们可见,至少于我是一个破坏沉浸的取向,最少也十分突兀。而在有明显性别受众的恋爱游戏中则极少存在这样的问题:不论是男性向“美少女游戏”(Galgame)还是女性向“乙女游戏”(乙女ゲーム),都会努力让游戏主角去自我化(隐去主角自身的视觉形象、去除主角的配音),使游戏内的“非我”们有着明显的朝向,从而增强相应性别玩家的代入感。我未曾细究过百合游戏通常如此设计视觉是否与性别受众模糊有关,但身为百合作的本作至少在尾声之前让我看到这样的可能:视觉上对玩家要成为谁、感受谁,跟随谁的叙述都有很精确地区分,实际上效果也非常出色,让我认为创作者针对这点所做出的视觉取向必然是充分自觉的。而回到本作尾声部分叙述角度偏移到新角色(真正存在于过去的佐仓安)后,相应地我必然会提出这样与之前部分反其道而行之的疑问。

本作在尾声部分将叙事角度转移的做法,我在两部出色的男性向Galgame《秋之回忆5:中断的胶片》(Memories Off 5 とぎれたフィルム,2005)和《混沌之子》(CHAOS; CHILD, 2014)见过相似设计:《秋之回忆5》接近一半的篇幅以女主角仙堂麻寻的主视角进行,在这相当于游戏主篇章的后半部分中,玩家在完全的麻寻第一人称视角中重新经历在男主角主视角所经历过的时间线,视角却完全相反,并历经二人分开时在男主角视角所不可见的,最终通过叙事线的“合流”拼凑起一块完整的叙述拼图;《混沌之子》女主角尾上世莉架的主视角叙事线则是男主角视角的共通线主篇章部分的“续篇”,也被通常称为游戏的“真相篇”,在这一部分内容中玩家作为女主角世莉架,以一个被抹去记忆的未知者身份得知了关于游戏世界观的最终补全和大部分真相,并在最后承担了“寻回记忆”这样的后果。在这两部游戏的女主角视角中,原本作为游戏叙述主体的男主角在玩家和女主角的共同目光中被客体化,同时玩家得以充分感知女主角的想法和行动,从一个“自我”的视角局限中理解其原本所不被察觉到的伤痛。如此想来,本作的尾声部分虽然是“前溯”,但依然是关于通过以亲身历经的方式使玩家去理解本不被允许接触的角度和故事线,只不过这个角度要从一个原本处于“非我”的个体身上获取,而通过使“非我”的去客体化,最终达成了从“非我”到“自我”的流动。

回到本作尾声部分为何没有采用类似于《秋之回忆5》和《混沌之子》的,真正在物理意义上的主视角偏转,而是仅提供了这样一个偏离的叙述角度的疑问,或许在我们结束尾声部分中对过去佐仓安的追溯,可以得到一个答案:在这段追溯故事的末尾,过去真正的佐仓安知晓自己命不久矣,所以她以自杀,同样是对肉身的抛弃,而换取自己能够以灵魂的方式寄宿在笔记本上,永远地陪伴在伊吹兰身侧。这时玩家才理解原来游戏本篇故事中那个伊吹兰之外始终以“我”自称的叙述者,便是伊吹兰所苦苦找寻的女友的原本人格、精神和记忆所在。也即游戏自始至终的叙述者只有佐仓安一个人,无非玩家长时间以伊吹兰主视角行动,本作在叙述中确立了两个“自我”而已。本篇内容的“我”此刻对接到尾声部分的“我”,说是视角偏转,游戏的其中一个关键的“自我”却是永恒的。而流动也确确实实地发生了:不是如上文所述,自“自我”到“非我”或自“非我”到“自我”的,而是发生在两个“自我”之间的。尾声部分视觉选择上对佐仓安身为叙述主体之“我”的排斥,让伊吹兰和佐仓安得以被并置在游戏画面上。伊吹兰和佐仓安在产生连接的同时必然带有针对对方的客体化,而在记忆复苏(同时也是玩家体验尾声部分)的过程中,原本必然产生或已产生的相互对立和相互制约的关系,转变为相互转化与相互依存。

“百合”的对抗性

为什么故事必须发生在和现实相隔绝的封闭空间?又,为什么故事要以逃逸作为必然目的?

明治时期之后,日本女性从原来仅被允许接受基础的识字教育,到开始进入女子学校接受正式教育。大正末年至战前,「エス」(S, 指代英文中的Sister或Sisterhood)逐渐作为形容女校中上下级生特殊关系的词汇开始通用于校内,同一时期的少女小说所描绘的未成年少女之间的感情和深刻友爱被认为是现在ACG文化语境下“百合”一词的最早源头。这个时期的女校带有极强的的封建色彩,女校的作用并不限于为女性提供教育,更“被指定为婚前的避难所”,避免在出嫁前与男子有过多的接触;同时,校内课程也会特别开设家务、厨艺、插花等课程,旨在将未成年少女培养为大家闺秀,即便是没有上女校的女性,也要接受相应的“新娘课程”。少女们从五年制的女校毕业后就会面临嫁人,也即丧失人身自由的处境。反过来,五年的校园生活几乎是未成年少女们人生中为数不多可以自由恋爱的时光。弄巧成拙的正是,为维护女性所谓的贞洁而创造的箱庭校园,反而催生了另一种在当时可称得上是禁忌的感情。同派生出「エス」的姐妹制度一样,原来用以约束女性的场所和制度,最终让“少女爱”得以萌发,女校这样一个“没有丈夫的公主们的国度”的密闭空间作为开放和自由的反义,却从最开始就带有这样一种对抗性。

在七十年代至八十年代的少女漫画创作中,“少女爱”开始出现,在其典型模式中,悲剧性往往作为大多数“少女爱”作品的终点。早在明治44年(1911年)的7月21日,两位即将面临结婚的已毕业女性在新潟县一起投海自尽;到同世纪三十年代,出现了大量女学生的殉情事件。而在大部分“少女爱”作品的创作中,对戏剧的引用——特别是对有着“不被容许的爱”的《罗密欧与朱丽叶》的引用可说是标准配置一般的存在,其悲剧爱情与少女之间的爱存在着一定的共通性;特别当说到《罗密欧与朱丽叶》时,两位主人公的情死所带来的积极影响同样不可被忽视——最终促成水火不容的两家族重归于好。这样的“悲喜剧”特性不仅为“少女爱”创作提供了一种先天的对抗范本,同时充分肯定了对抗的意义。日本漫画家志村贵子的两部漫画作品《青之花》(青い花,2004)与《放浪男孩》(放浪息子,2002)都曾数次借助书中角色对《罗密欧与朱丽叶》的再演绎,以戏中戏的方式暗示其现实处境,同时间接地表达着属于她们的抗争。值得一提的是,与《青之花》不同,《放浪男孩》并不是一部百合题材漫画,但它所重点描绘的有着“性别认知障碍”的少年在作品中因其女性化特征以及坚持男扮女装上学从而遭受异样眼光和一系列不公正对待,与七十年代“少女爱”作品中主角普遍遭受来自社会的排异境遇相似;而《放浪男孩》的主角正是通过对《罗密欧与朱丽叶》完成性别倒错的改写发起了数次“无声”对抗。

那么,故事发生在女校这个封闭空间的《回溯依存》需要对抗什么?乍看之下在这个学生只有八人,学校生活的正常运转全部由学生自己维持并自我消化,生活必需品取之不尽用之不竭,无需面临生存之痛的学校空间有如温室一般。它就像真的成为了“没有丈夫的公主们的国度”,且时间将会无限延长没有尽头。在动画《少女革命》(少女革命ウテナ,1997)和《魔法少女小圆》(魔法少女まどか☆マギカ,2011)中,创作者为剧中少女们确立了这样一种对抗的对象:象征着世界秩序的“大他者”。在上述作品中同“秩序的维护者”凤晓生和丘比的对抗,在最后都会落在同“秩序”——“围绕蔷薇新娘所展开的决斗”和“圆环之理”,对这样理所应当存在的规则的反叛。《回溯依存》同样为玩家确立了这样一个秩序的具象,但与上述作品不同的是,秩序对伊吹兰所进行的个体意志的干涉,或者说改造的方式相对被动:打造了一个使伊吹兰得以充分适应甚至通过各种要素令其产生眷恋的乌托邦,去留则受其个人掌控。约束之外,秩序似乎更多是抱有一种引导的态度。

在与佐仓安之外的次要角色的接触中,伊吹兰会逐步从她们身上找到这些角色与自己的关联——更确切地说是与失去记忆的过去自己的关联,进而一步步认识到这个乌托邦的本质。这种关联性在接触中以回忆的方式逐一浮现,玩家得以知晓她们每一个人,无论与过去的伊吹兰相识与否,她们行动、命运以及对她们的认识皆在过去的伊吹兰生命经验中扮演着至关重要的角色,或悔恨、或共感、或心生向往,最终都通向使伊吹兰认为只有在佐仓安的陪伴下自己才不会迷失自己的结果。而这个乌托邦令人心生眷恋的便是,即便其中某人在真实的世界中已因坚定自我而殉道,她们在这里得以作为伊吹兰的同龄人而永恒。在这些角色之中,小泉日向与浅仓真的故事,抑或说她们原本的命运最令我动容。小泉日向身为伊吹兰过去的老师,人生轨迹已被其家人所划定:必须成为什么样的人、必须与谁走入婚姻的殿堂……即便这都是她不愿去做的事,但向来委曲求全的她无力去反抗。在和因精神疾病被孤立的学生伊吹兰的相处中,皆对因身陷相似处境的对方产生一种同病相怜的关怀。然而在小泉日向终于获得勇气反抗家长后,单方面被告知的离职消息和未经证实的流言如大山一般压在伊吹兰身上,她甚至无法为自己这位佐仓安之外仅有的朋友进行辩驳。而浅仓真则是相似的,外在近乎完美的人生轨迹,却无法回应这个女孩的内心的虚无和迷茫,仅仅是因为意外看到案板上待屠的鲷鱼的无助眼神,浅仓真选择在大庭广众之下自尽。这个和伊吹兰没有产生过任何交集的少女,她们的心却在伊吹兰看到新闻的瞬间被重合在一起。

在一个蛮不讲理、日渐破碎的世界里,我们有同为身陷囹圄的人呼喊的勇气吗?小泉日向和浅仓真的悲剧,同时可能也是部分人(未至的)悲剧的终点:在这样的一个世界中,个体不认同世界以某某为核心逻辑的规则运转,就会受到排异的惩罚,而他者的目光同样可以是一道道尖锐的利刃;为之齿寒的是,这个处罚同样是由人有意识或无意识去完成的。而在游戏中的主舞台,另一个无痛又无垢的箱庭校园中,它的创造者为伊吹兰提供了一个他者目光缺席的自留地,少女们得以尽情嬉戏的乐园。即便这里要不断将一种“死亡循环”作为系统运行的逻辑,死亡自然是重要的,而因为其玩乐的本质,杀人事件提供着一种都合特性,死者不断复生,“非日常”作为另一种“日常”被容纳,一切都是让主角伊吹兰得以适应体系的方式,同外面真正的世界相比,这里的“非日常”都显得可爱了起来。但是在伊吹兰寻回所有的记忆,并在尾声处抵达最后的真相——苦苦寻找的女友佐仓安早已自杀而死后,她依然选择了脱离这个以她为核心搭建的乌托邦。这个行动带有绝对的必然性,我们可以从几乎所有把封闭校园空间视为主人公的内心外化的作品中找到答案。

《少女革命》有着极为外在的对抗属性:从动画的象征、形式和结构上以重复特性搭建属于秩序的高塔,再从内部去瓦解它,是为其标题“革命”的来源。但是从结果上说,少女们的革命真的成功了吗?主角天上欧蒂娜及其行动被几乎所有角色忘记,属于凤晓生和学园的秩序也未能轰然倒塌,但是这场革命只让一个人发生了最大的改变:欧蒂娜所想要保护的至爱之人姬宫安希。安希在最后得以亲手掌握自己的主体性,摆脱“蔷薇新娘”的宿命,走向这部作品未有一次刻画的学园之外——那里是一片空白,尚未生成的世界。赫尔曼·黑塞在《德米安》中将世界喻作鸟所必须要冲破的蛋壳,而《少女革命》所掀起的革命也不过是使这蛋壳裂开一道细缝,让光得以照射进来。在另一部百合动画作品《利兹与青鸟》(リズと青い鳥,2018)中,对校园作为封闭空间同样具有一种“逃逸”的破坏性:在心结未解之前,所有出场人物均不被允许离开校园半步(即便一定和实际逻辑相悖);而在两位主角互通心意,互相打开关住彼此内心的鸟笼之后,校园的大门也理所应当地向她们敞开。在两部作品结尾,都有一个对跨越动作的完整呈现。

《回溯依存》中伊吹兰“转身迈步进入这片星空中”处于相似的逻辑之下:对沉溺和日以为常的逃逸,而逃逸自然也是一种对抗。

结语:“(__地)活下去”《回溯依存》到底依旧是关乎生存本身,更严格来说是生存之痛的作品。在“活下去”这句话之前,似乎没有加诸任何定语,不带有太多感情色彩地展示只要生存,必然是同苦与痛并行的过程。而它最关键的特性决定其或许不是通用的,也即身为一部百合题材ACG作品的某种局限性:是属于“百合”的生存之痛,同时也是在某某中心阴影之下属于所有“他者”的生存之痛。故先于生存之痛,首先需要寻找“自我”,坚定地成为自己,掌握属于自己的主体性;接着才是对抗,只为在无法容纳“自我”的、太过正常而又太过合情合理的世界中取得一席之地。这同样是我眼下最关注的问题,很欣慰能有这样一部游戏作品回应了我的迷茫。

“鸟要挣脱出壳。蛋就是世界。人要诞生于世上,就得摧毁这个世界。”赫尔曼·黑塞在《德米安》中如是说。对于在该以怎样的姿态“活下去”这点,也许自己可以用对《少女革命》写下的一些感想收尾:不要怕这个我们能够相逢的世界,哪怕这并行的路途是充满苦难的难行之路,而正是如此,我们的蔷薇也生出了对抗的荆棘。所以,一起坚决并潇洒地活下去吧。

注1:也许我们可以通过这一组图直观地理解《回溯依存》视角中的权力关系(即便可说是和原图之义相悖的)

图一,“我”与伊吹兰视线叠合,共同看向某客体(屏幕前后不对等)

图二,回溯中的“我”与伊吹兰视线分离,“我”看向伊吹兰与某客体(屏幕内二者不对等)

图三,尾声部分的“我”被排斥在伊吹兰和佐仓安两主体外(屏幕内二者对等)

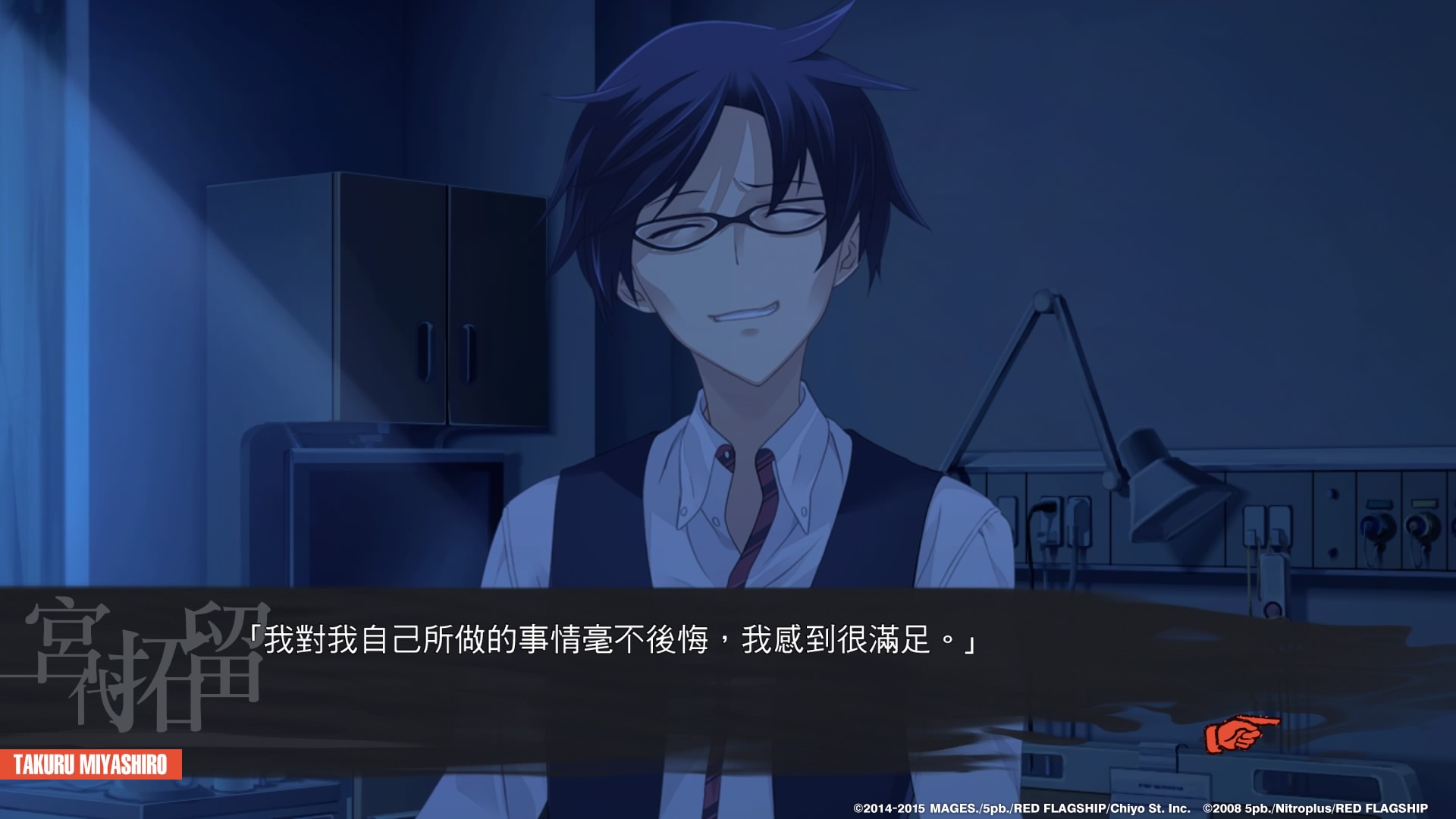

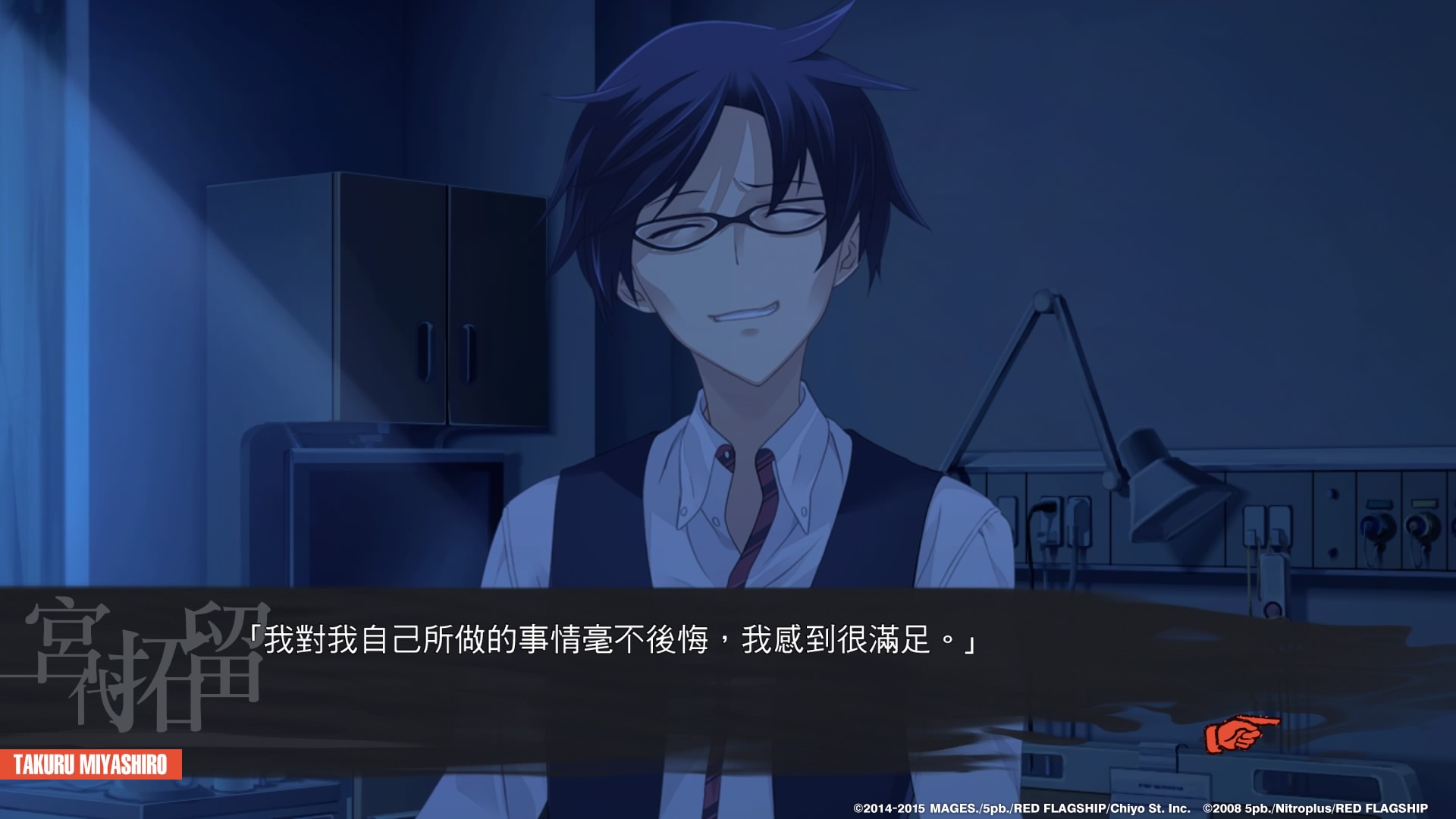

注2:引一例,《混沌之子》男女主角的对视,在各自篇章处于正相反的位置

共通篇章以及单人篇章男主角宫代拓留视角下的女主角尾上世莉架

真相篇章女主角尾上世莉架视角下的男主角宫代拓留

注3:对“百合”的溯源主要参考自以下两篇文章

1)“百合”的历程——漫画中如何描绘“女同性爱”?——藤本由香里

2)花间絮语:「少女爱—Girl’s Love—百合」溯源经纬浅谈

两个“自我”

《回溯依存》开场后迅速地确立了两个“我”:在非语音的文字中自称为“我”的叙述者,以及玩家透过伊吹兰的身体确实地看向其人外之物的主角(即伊吹兰本人)。在短短一句的环境描写之后,玩家通过之前那个“我”的意识感知到作为其客体的伊吹兰的存在,紧接着玩家很快地面临一个从结果上看大无必要的选项:选择叫醒伊吹兰还是任其自行苏醒。这二者的选择表面上通向同一个结果(伊吹兰的苏醒),却有着更为关键的作用:确立了叙述者“我”与另一个“我”伊吹兰的从属关系。选项的通向不再重要,重要的是我们得以意识到这样一种对立和从属性。而在伊吹兰苏醒直至她走出昏暗的空间,黑色的画面第一次出现了具体可视的环境,而不是存在于文字描述中的环境;同时我们通过画面的主要部分无法看到原本相对于叙述者是客体的伊吹兰,而伊吹兰的感知——她的所感所想、所知所行得以完全为我们所把握。在我们操作伊吹兰调查环境以及做出一些有着具体后果的抉择后,作为文字叙述者的“我”和具体可感的“我”伊吹兰成为游戏内并存的两个我。

同时需要注意的是,当伊吹兰在行动和思考(同时也是游戏大部分流程内)时,玩家所看到的文字描述并非“我该当如何如何”,而是“伊吹兰该当如何如何”。另一边在伊吹兰正式卷入校园内的杀人事件之后,受信息不对称所制而求助于她的“回溯工具”——一本小小的笔记本后,玩家得以再现之前发生过的某个情景,并仅以一个观察者的身份观望事情朝某个与实际发生过的所相悖的方向进行展开,是为一种无法主动所左右的”what if...”,从而获知有关事件、人物的更多信息。但在这样一个情境下,对视觉要素有所敏感的玩家可以发现在这段不可能存在的时空中,画面所呈现的与游戏内的“现时”亦有着很大变化;伊吹兰的具体视觉形象出现在玩家眼前,或者更确切地说,是出现在了游戏画框之中。不再是第一人称,而是第三人称,只有在这时,留意到这项差异的玩家可以察觉到本来相当适应伊吹兰的主视点的我们,还要同时应对另一个存在于笔记本内的、陪伴在伊吹兰身侧的叙述者“我”,她显而易见地是一个灵魂,是去除了肉身限制的另一个“深层自我”,是与主角伊吹兰等同,甚至在叙述取向中高于伊吹兰的另一个主体。在这两个主体所发生的一系列互动之中,玩家可以判断她们处于一个互利共生的关系当中:纯以意识或灵魂而“现身”的叙述者通过吸食伊吹兰的血液方得以创造方便伊吹兰调查并穿行在其他时空(是为“回溯”)的条件,但伊吹兰所受到的巨大精神压力又要以吞服笔记本书页这个具体的方法来平复。可以说他们之间互为对方的目的和手段,互为施动者和受动者,互为综合者和被综合者——互为“自我”与“非我”。

在游戏的序章结束后,在这样一个封闭的校园空间内,伊吹兰得以通过解决突如其来的杀人事件从而与她失散的女友团聚。可是比起自苏醒之后只余留下寻找女友这一条目标,其余大部分记忆诸如动机都已失去的糟糕情况,她的女友——佐仓安,却还要糟糕数倍:失去了一切记忆,不知自己为何名,甚至性格都已大变。全篇(同时也是伊吹兰)的目标便从寻找女友变为让女友恢复记忆,找回自己的人格。在这样一个过程中,佐仓安在此时与绝大多数文字AVG或恋爱游戏的“被攻略对象”一般处在相同的处境下:要作为一个相对于伊吹兰的“非我”,接受来自伊吹兰的重新占有和改造,被打上属于伊吹兰这个“自我”的印记,也就是常说的将佐仓安客体化。但失去记忆的佐仓安并非一具空壳,而是具备意识的另一个体,在伊吹兰对她表示出的这样强烈的情感前,佐仓安既表现出了某种拒斥(自身所先天固有的机能),同时又渐渐地希望能借此找到属于自己的人生信念。

这自然是一个标准的颇富有戏剧性的恋爱叙事的展开,但游戏在尾声部分的视角、叙事角度的转向则宣告了一种异常:空间、时间、人称均发生了翻天覆地的变化,玩家此时又要以如假包换的,在伊吹兰的历史中真正存在并实际受其影响的佐仓安的主叙事角度继续游戏的进程。尾声部分毫无疑问正是游戏主章节部分的前溯:伊吹兰和佐仓安的过往,她们如何相识相知并相恋,又怎样被卷进这样超自然的非日常之中。无比重要的是这一段的视觉呈现:作为文字叙述者“我”的佐仓安无疑是尾声篇章的主导者,但视觉上却和杀人事件解决时回溯中的伊吹兰相似,玩家跟随叙述者佐仓安的“我”,却又能在游戏画框内对佐仓安的第三人称外在形象具体可见——“我”所可视的我。这一段的视觉安排奇怪无比,如果对通常市面上发售的“百合向”文字AVG有大体了解,会知道玩家能在游戏画面中看到叙述者本人的形象并非一件罕事,实际上多数百合游戏都如此设计视觉,譬如百合名作FLOWERS系列,之前特意针对《FLOWERS春》(Flowers -Le volume sur printemps-, 2014)写过一篇对该视觉取向的分析:《恶魔与蓝色深海》。

大体上,我认为玩家在文字AVG的位置十分重要,能够作为谁、代入谁、感受谁,对玩家理解故事在效果上非常重要,但显然玩家在作为主角时叙述者同时为我们可见,至少于我是一个破坏沉浸的取向,最少也十分突兀。而在有明显性别受众的恋爱游戏中则极少存在这样的问题:不论是男性向“美少女游戏”(Galgame)还是女性向“乙女游戏”(乙女ゲーム),都会努力让游戏主角去自我化(隐去主角自身的视觉形象、去除主角的配音),使游戏内的“非我”们有着明显的朝向,从而增强相应性别玩家的代入感。我未曾细究过百合游戏通常如此设计视觉是否与性别受众模糊有关,但身为百合作的本作至少在尾声之前让我看到这样的可能:视觉上对玩家要成为谁、感受谁,跟随谁的叙述都有很精确地区分,实际上效果也非常出色,让我认为创作者针对这点所做出的视觉取向必然是充分自觉的。而回到本作尾声部分叙述角度偏移到新角色(真正存在于过去的佐仓安)后,相应地我必然会提出这样与之前部分反其道而行之的疑问。

本作在尾声部分将叙事角度转移的做法,我在两部出色的男性向Galgame《秋之回忆5:中断的胶片》(Memories Off 5 とぎれたフィルム,2005)和《混沌之子》(CHAOS; CHILD, 2014)见过相似设计:《秋之回忆5》接近一半的篇幅以女主角仙堂麻寻的主视角进行,在这相当于游戏主篇章的后半部分中,玩家在完全的麻寻第一人称视角中重新经历在男主角主视角所经历过的时间线,视角却完全相反,并历经二人分开时在男主角视角所不可见的,最终通过叙事线的“合流”拼凑起一块完整的叙述拼图;《混沌之子》女主角尾上世莉架的主视角叙事线则是男主角视角的共通线主篇章部分的“续篇”,也被通常称为游戏的“真相篇”,在这一部分内容中玩家作为女主角世莉架,以一个被抹去记忆的未知者身份得知了关于游戏世界观的最终补全和大部分真相,并在最后承担了“寻回记忆”这样的后果。在这两部游戏的女主角视角中,原本作为游戏叙述主体的男主角在玩家和女主角的共同目光中被客体化,同时玩家得以充分感知女主角的想法和行动,从一个“自我”的视角局限中理解其原本所不被察觉到的伤痛。如此想来,本作的尾声部分虽然是“前溯”,但依然是关于通过以亲身历经的方式使玩家去理解本不被允许接触的角度和故事线,只不过这个角度要从一个原本处于“非我”的个体身上获取,而通过使“非我”的去客体化,最终达成了从“非我”到“自我”的流动。

回到本作尾声部分为何没有采用类似于《秋之回忆5》和《混沌之子》的,真正在物理意义上的主视角偏转,而是仅提供了这样一个偏离的叙述角度的疑问,或许在我们结束尾声部分中对过去佐仓安的追溯,可以得到一个答案:在这段追溯故事的末尾,过去真正的佐仓安知晓自己命不久矣,所以她以自杀,同样是对肉身的抛弃,而换取自己能够以灵魂的方式寄宿在笔记本上,永远地陪伴在伊吹兰身侧。这时玩家才理解原来游戏本篇故事中那个伊吹兰之外始终以“我”自称的叙述者,便是伊吹兰所苦苦找寻的女友的原本人格、精神和记忆所在。也即游戏自始至终的叙述者只有佐仓安一个人,无非玩家长时间以伊吹兰主视角行动,本作在叙述中确立了两个“自我”而已。本篇内容的“我”此刻对接到尾声部分的“我”,说是视角偏转,游戏的其中一个关键的“自我”却是永恒的。而流动也确确实实地发生了:不是如上文所述,自“自我”到“非我”或自“非我”到“自我”的,而是发生在两个“自我”之间的。尾声部分视觉选择上对佐仓安身为叙述主体之“我”的排斥,让伊吹兰和佐仓安得以被并置在游戏画面上。伊吹兰和佐仓安在产生连接的同时必然带有针对对方的客体化,而在记忆复苏(同时也是玩家体验尾声部分)的过程中,原本必然产生或已产生的相互对立和相互制约的关系,转变为相互转化与相互依存。

“百合”的对抗性

为什么故事必须发生在和现实相隔绝的封闭空间?又,为什么故事要以逃逸作为必然目的?

明治时期之后,日本女性从原来仅被允许接受基础的识字教育,到开始进入女子学校接受正式教育。大正末年至战前,「エス」(S, 指代英文中的Sister或Sisterhood)逐渐作为形容女校中上下级生特殊关系的词汇开始通用于校内,同一时期的少女小说所描绘的未成年少女之间的感情和深刻友爱被认为是现在ACG文化语境下“百合”一词的最早源头。这个时期的女校带有极强的的封建色彩,女校的作用并不限于为女性提供教育,更“被指定为婚前的避难所”,避免在出嫁前与男子有过多的接触;同时,校内课程也会特别开设家务、厨艺、插花等课程,旨在将未成年少女培养为大家闺秀,即便是没有上女校的女性,也要接受相应的“新娘课程”。少女们从五年制的女校毕业后就会面临嫁人,也即丧失人身自由的处境。反过来,五年的校园生活几乎是未成年少女们人生中为数不多可以自由恋爱的时光。弄巧成拙的正是,为维护女性所谓的贞洁而创造的箱庭校园,反而催生了另一种在当时可称得上是禁忌的感情。同派生出「エス」的姐妹制度一样,原来用以约束女性的场所和制度,最终让“少女爱”得以萌发,女校这样一个“没有丈夫的公主们的国度”的密闭空间作为开放和自由的反义,却从最开始就带有这样一种对抗性。

在七十年代至八十年代的少女漫画创作中,“少女爱”开始出现,在其典型模式中,悲剧性往往作为大多数“少女爱”作品的终点。早在明治44年(1911年)的7月21日,两位即将面临结婚的已毕业女性在新潟县一起投海自尽;到同世纪三十年代,出现了大量女学生的殉情事件。而在大部分“少女爱”作品的创作中,对戏剧的引用——特别是对有着“不被容许的爱”的《罗密欧与朱丽叶》的引用可说是标准配置一般的存在,其悲剧爱情与少女之间的爱存在着一定的共通性;特别当说到《罗密欧与朱丽叶》时,两位主人公的情死所带来的积极影响同样不可被忽视——最终促成水火不容的两家族重归于好。这样的“悲喜剧”特性不仅为“少女爱”创作提供了一种先天的对抗范本,同时充分肯定了对抗的意义。日本漫画家志村贵子的两部漫画作品《青之花》(青い花,2004)与《放浪男孩》(放浪息子,2002)都曾数次借助书中角色对《罗密欧与朱丽叶》的再演绎,以戏中戏的方式暗示其现实处境,同时间接地表达着属于她们的抗争。值得一提的是,与《青之花》不同,《放浪男孩》并不是一部百合题材漫画,但它所重点描绘的有着“性别认知障碍”的少年在作品中因其女性化特征以及坚持男扮女装上学从而遭受异样眼光和一系列不公正对待,与七十年代“少女爱”作品中主角普遍遭受来自社会的排异境遇相似;而《放浪男孩》的主角正是通过对《罗密欧与朱丽叶》完成性别倒错的改写发起了数次“无声”对抗。

那么,故事发生在女校这个封闭空间的《回溯依存》需要对抗什么?乍看之下在这个学生只有八人,学校生活的正常运转全部由学生自己维持并自我消化,生活必需品取之不尽用之不竭,无需面临生存之痛的学校空间有如温室一般。它就像真的成为了“没有丈夫的公主们的国度”,且时间将会无限延长没有尽头。在动画《少女革命》(少女革命ウテナ,1997)和《魔法少女小圆》(魔法少女まどか☆マギカ,2011)中,创作者为剧中少女们确立了这样一种对抗的对象:象征着世界秩序的“大他者”。在上述作品中同“秩序的维护者”凤晓生和丘比的对抗,在最后都会落在同“秩序”——“围绕蔷薇新娘所展开的决斗”和“圆环之理”,对这样理所应当存在的规则的反叛。《回溯依存》同样为玩家确立了这样一个秩序的具象,但与上述作品不同的是,秩序对伊吹兰所进行的个体意志的干涉,或者说改造的方式相对被动:打造了一个使伊吹兰得以充分适应甚至通过各种要素令其产生眷恋的乌托邦,去留则受其个人掌控。约束之外,秩序似乎更多是抱有一种引导的态度。

在与佐仓安之外的次要角色的接触中,伊吹兰会逐步从她们身上找到这些角色与自己的关联——更确切地说是与失去记忆的过去自己的关联,进而一步步认识到这个乌托邦的本质。这种关联性在接触中以回忆的方式逐一浮现,玩家得以知晓她们每一个人,无论与过去的伊吹兰相识与否,她们行动、命运以及对她们的认识皆在过去的伊吹兰生命经验中扮演着至关重要的角色,或悔恨、或共感、或心生向往,最终都通向使伊吹兰认为只有在佐仓安的陪伴下自己才不会迷失自己的结果。而这个乌托邦令人心生眷恋的便是,即便其中某人在真实的世界中已因坚定自我而殉道,她们在这里得以作为伊吹兰的同龄人而永恒。在这些角色之中,小泉日向与浅仓真的故事,抑或说她们原本的命运最令我动容。小泉日向身为伊吹兰过去的老师,人生轨迹已被其家人所划定:必须成为什么样的人、必须与谁走入婚姻的殿堂……即便这都是她不愿去做的事,但向来委曲求全的她无力去反抗。在和因精神疾病被孤立的学生伊吹兰的相处中,皆对因身陷相似处境的对方产生一种同病相怜的关怀。然而在小泉日向终于获得勇气反抗家长后,单方面被告知的离职消息和未经证实的流言如大山一般压在伊吹兰身上,她甚至无法为自己这位佐仓安之外仅有的朋友进行辩驳。而浅仓真则是相似的,外在近乎完美的人生轨迹,却无法回应这个女孩的内心的虚无和迷茫,仅仅是因为意外看到案板上待屠的鲷鱼的无助眼神,浅仓真选择在大庭广众之下自尽。这个和伊吹兰没有产生过任何交集的少女,她们的心却在伊吹兰看到新闻的瞬间被重合在一起。

在一个蛮不讲理、日渐破碎的世界里,我们有同为身陷囹圄的人呼喊的勇气吗?小泉日向和浅仓真的悲剧,同时可能也是部分人(未至的)悲剧的终点:在这样的一个世界中,个体不认同世界以某某为核心逻辑的规则运转,就会受到排异的惩罚,而他者的目光同样可以是一道道尖锐的利刃;为之齿寒的是,这个处罚同样是由人有意识或无意识去完成的。而在游戏中的主舞台,另一个无痛又无垢的箱庭校园中,它的创造者为伊吹兰提供了一个他者目光缺席的自留地,少女们得以尽情嬉戏的乐园。即便这里要不断将一种“死亡循环”作为系统运行的逻辑,死亡自然是重要的,而因为其玩乐的本质,杀人事件提供着一种都合特性,死者不断复生,“非日常”作为另一种“日常”被容纳,一切都是让主角伊吹兰得以适应体系的方式,同外面真正的世界相比,这里的“非日常”都显得可爱了起来。但是在伊吹兰寻回所有的记忆,并在尾声处抵达最后的真相——苦苦寻找的女友佐仓安早已自杀而死后,她依然选择了脱离这个以她为核心搭建的乌托邦。这个行动带有绝对的必然性,我们可以从几乎所有把封闭校园空间视为主人公的内心外化的作品中找到答案。

《少女革命》有着极为外在的对抗属性:从动画的象征、形式和结构上以重复特性搭建属于秩序的高塔,再从内部去瓦解它,是为其标题“革命”的来源。但是从结果上说,少女们的革命真的成功了吗?主角天上欧蒂娜及其行动被几乎所有角色忘记,属于凤晓生和学园的秩序也未能轰然倒塌,但是这场革命只让一个人发生了最大的改变:欧蒂娜所想要保护的至爱之人姬宫安希。安希在最后得以亲手掌握自己的主体性,摆脱“蔷薇新娘”的宿命,走向这部作品未有一次刻画的学园之外——那里是一片空白,尚未生成的世界。赫尔曼·黑塞在《德米安》中将世界喻作鸟所必须要冲破的蛋壳,而《少女革命》所掀起的革命也不过是使这蛋壳裂开一道细缝,让光得以照射进来。在另一部百合动画作品《利兹与青鸟》(リズと青い鳥,2018)中,对校园作为封闭空间同样具有一种“逃逸”的破坏性:在心结未解之前,所有出场人物均不被允许离开校园半步(即便一定和实际逻辑相悖);而在两位主角互通心意,互相打开关住彼此内心的鸟笼之后,校园的大门也理所应当地向她们敞开。在两部作品结尾,都有一个对跨越动作的完整呈现。

《回溯依存》中伊吹兰“转身迈步进入这片星空中”处于相似的逻辑之下:对沉溺和日以为常的逃逸,而逃逸自然也是一种对抗。

结语:“(__地)活下去”

“幸福地活下去吧!”——路德维希·维特根斯坦《草稿1916年7月8日》

“鸟要挣脱出壳。蛋就是世界。人要诞生于世上,就得摧毁这个世界。”赫尔曼·黑塞在《德米安》中如是说。对于在该以怎样的姿态“活下去”这点,也许自己可以用对《少女革命》写下的一些感想收尾:不要怕这个我们能够相逢的世界,哪怕这并行的路途是充满苦难的难行之路,而正是如此,我们的蔷薇也生出了对抗的荆棘。所以,一起坚决并潇洒地活下去吧。

注1:也许我们可以通过这一组图直观地理解《回溯依存》视角中的权力关系(即便可说是和原图之义相悖的)

图一,“我”与伊吹兰视线叠合,共同看向某客体(屏幕前后不对等)

图二,回溯中的“我”与伊吹兰视线分离,“我”看向伊吹兰与某客体(屏幕内二者不对等)

图三,尾声部分的“我”被排斥在伊吹兰和佐仓安两主体外(屏幕内二者对等)

注2:引一例,《混沌之子》男女主角的对视,在各自篇章处于正相反的位置

共通篇章以及单人篇章男主角宫代拓留视角下的女主角尾上世莉架

真相篇章女主角尾上世莉架视角下的男主角宫代拓留

注3:对“百合”的溯源主要参考自以下两篇文章

1)“百合”的历程——漫画中如何描绘“女同性爱”?——藤本由香里

2)花间絮语:「少女爱—Girl’s Love—百合」溯源经纬浅谈

#1 - 2021-9-23 11:04

沉陆

#1-1 - 2021-9-23 13:12

OreoOlymLee

谢谢。《青鸟》的对抗性并不外显于故事层面,完全是山田的一种取向,她把这种取向通过在景与戏的选择上表现出来了。如果对游戏媒介没有兴趣的话,十分推荐去看看几原邦彦的动画作品《少女革命》,《青鸟》跨门而出这一镜一定受其影响。

#2 - 2021-12-22 03:17

_三千界切那

#3 - 2023-2-20 21:42

雷组长 (平安喜乐)